पश्चिम में जहाँ दर्शन शाश्त्र और धर्म आपस में भिन्न हैं वहीँ पूरब के दर्शन धर्म के साथ गहराई में जुड़े हुए हैं, पूरब में अक्सर धर्मगुरु व दार्शनिक एक ही व्यक्ति होता है| भारतीय धर्म और दर्शन कुछ इस तरह जुड़े हैं कि उन्हें प्रथक नहीं किया जा सकता| यही वजह है कि हमारी इस सूची में आपको कुछ ऐसे व्यक्ति दिखेंगे जिनका धर्म से गहरा नाता है|

गहन दर्शनशास्त्र के मामले में पूरी दुनिया भारत देश का लोहा मानती है। इस भूमि ने कई महानतम दार्शनिकों को जन्म दिया है। इन दार्शनिकों ने कई गहन सिद्धांतो की ऐसी साफ सुथरी व्याख्या की है जो अभी भी पूरी दुनिया में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहां भारत के कुछ ऐसे ही प्रसिद्ध दार्शनिकों की सूची दी गई है। इन दार्शनिकों ने बहुत सी मान्यताओं और विचारधाराओं को आकार दिया है जो आज भी लोगो का मार्गदर्शन करते हैं। इन दार्शनिकों का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में वैश्विक शांति, मानवता और निष्पक्षता का प्रचार करना रहा है। इन विचारकों ने पश्चिमी दुनिया को योग, वेदांत, न्याय, सांख्य और आत्म-ज्ञान के भारतीय दर्शन का ज्ञान दिया है। उनके कार्यों के माध्यम से दुनियाभर में अभी भी प्रकृति (ब्रह्मांड विज्ञान), तर्क, तत्वमीमांसा, नैतिकता, विज्ञान और धर्मशास्त्र आदि में कई रिसर्च हो रहे हैं। वाकई ऐसे भारतीय दार्शनिको को बार बार नमस्कार है।

नोट : सूची बिना क्रम के है|

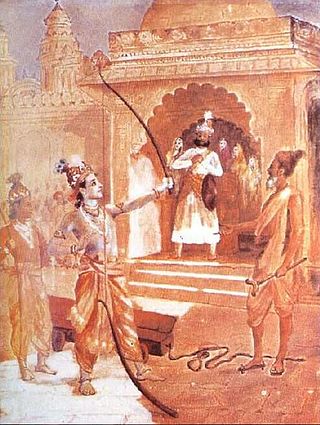

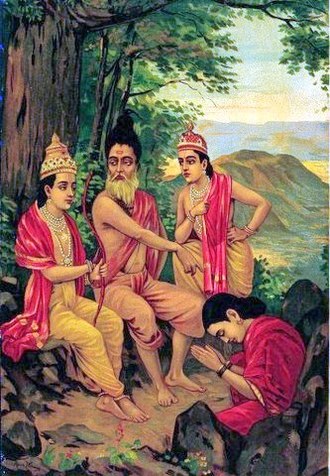

श्रीकृष्ण, हिन्दू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उनको जाना जाता हैं। कृष्ण निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्ज महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापरयुग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष युगपुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। कृष्ण के समकालीन महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्भागवत और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तुत रूप से लिखा गया है। भगवद्गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए कृष्ण को जगतगुरु का सम्मान भी दिया जाता है।

कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के आठवें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादों मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नन्द उनके पालक माता पिता थे।

कृष्ण के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

चाणक्य (अनुमानतः ईसापूर्व 376 - ईसापूर्व 283) चन्द्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। वे 'कौटिल्य' नाम से भी विख्यात हैं। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे , उन्होंने मुख्यत: भील और किरात राजकुमारों को प्रशिक्षण दिया । उन्होंने नंदवंश का नाश करके चन्द्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रन्थ राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाजनीति आदि का महान ग्रंन्थ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन भारतीय समाज का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आती है लेकिन दोनों में से कौन सी सच है इसका अभी कोई सार नहीं निकला है।

विष्णुपुराण, भागवत आदि पुराणों तथा कथासरित्सागर आदि संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही है, बौद्ध ग्रंथो में भी इसकी कथा बराबर मिलती है। बुद्धघोष की बनाई हुई विनयपिटक की टीका तथा महानाम स्थविर रचित महावंश की टीका में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। चाणक्य तक्षशिला (एक नगर जो रावलपिंडी के पास था) के निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्यप्राप्ति से है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाट-बाट से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे।

चाणक्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

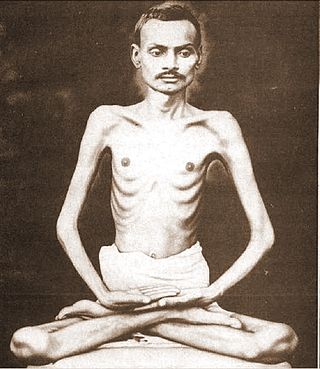

गौतम बुद्ध (जन्म 563 ईसा पूर्व – निर्वाण 483 ईसा पूर्व) एक श्रमण थे जिनकी शिक्षाओं पर बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ।इनका जन्म लुंबिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर में हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था जो कोलीय वंश से थीं, जिनका इनके जन्म के सात दिन बाद निधन हुआ, उनका पालन महारानी की छोटी सगी बहन महाप्रजापती गौतमी ने किया। सिद्धार्थ विवाहोपरांत एक मात्र प्रथम नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्यागकर संसार को जरा, मरण, दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग एवं सत्य दिव्य ज्ञान की खोज में रात्रि में राजपाठ का मोह त्यागकर वन की ओर चले गए। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोध गया (बिहार) में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए।

गौतम बुद्ध के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

महाभारत अनुशासन पर्व के अनुसार युधिष्ठिर की सभा में विद्यमान ऋषियों में शाण्डिल्य का नाम भी है। शांडिल्य ऋषि त्रेतायुग में राजा दिलीप के राजपुरोहित बताए गए है, वहीं द्वापर में वे राजा नंद के पुजारी हैं, एक समय में वे राजा त्रिशुंक के पुजारी थे तो दूसरे समय में वे महाभारत के नायक भीष्म पितामह तथा अपने ब्राह्मण भ्राता श्री परशुराम के साथ वार्तालाप करते हुए दिखाए गए हैंं। कलयुग के प्रारंभ में वे जन्मेजय के पुत्र शतानीक के पुत्रेष्ठित यज्ञ को पूर्ण करते दिखाई देते हैं। इसके साथ ही वस्तुतः शांडिल्य एक ऐतिहासिक ब्राह्मण ऋषि हैं लेकिन कालांतर में उनके नाम से उपाधियां शुरू हुई है जैसे वशिष्ठ, विशवामित्र और व्यास नाम से उपाधियां होती हैं।

शांडिल्य गोत्र(तिवारी,त्रिपाठी,शर्मा,मिश्रा वंश) शांडिल्य ऋषि के बारह पुत्र बताए जाते हैं जो इन बाह गांवों से प्रभुत्व रखते हैं। सांडी, सोहगोरा, संरयाँ, श्रीजन, धतूरा, बगराइच, बलूआ, हलदी, झूडीयाँ, उनवलियाँ, लोनापार, कटियारी, लोनापार में लोनाखार, कानापार, छपरा भी समाहित है।

शाण्डिल्य ( ऋषि ) के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

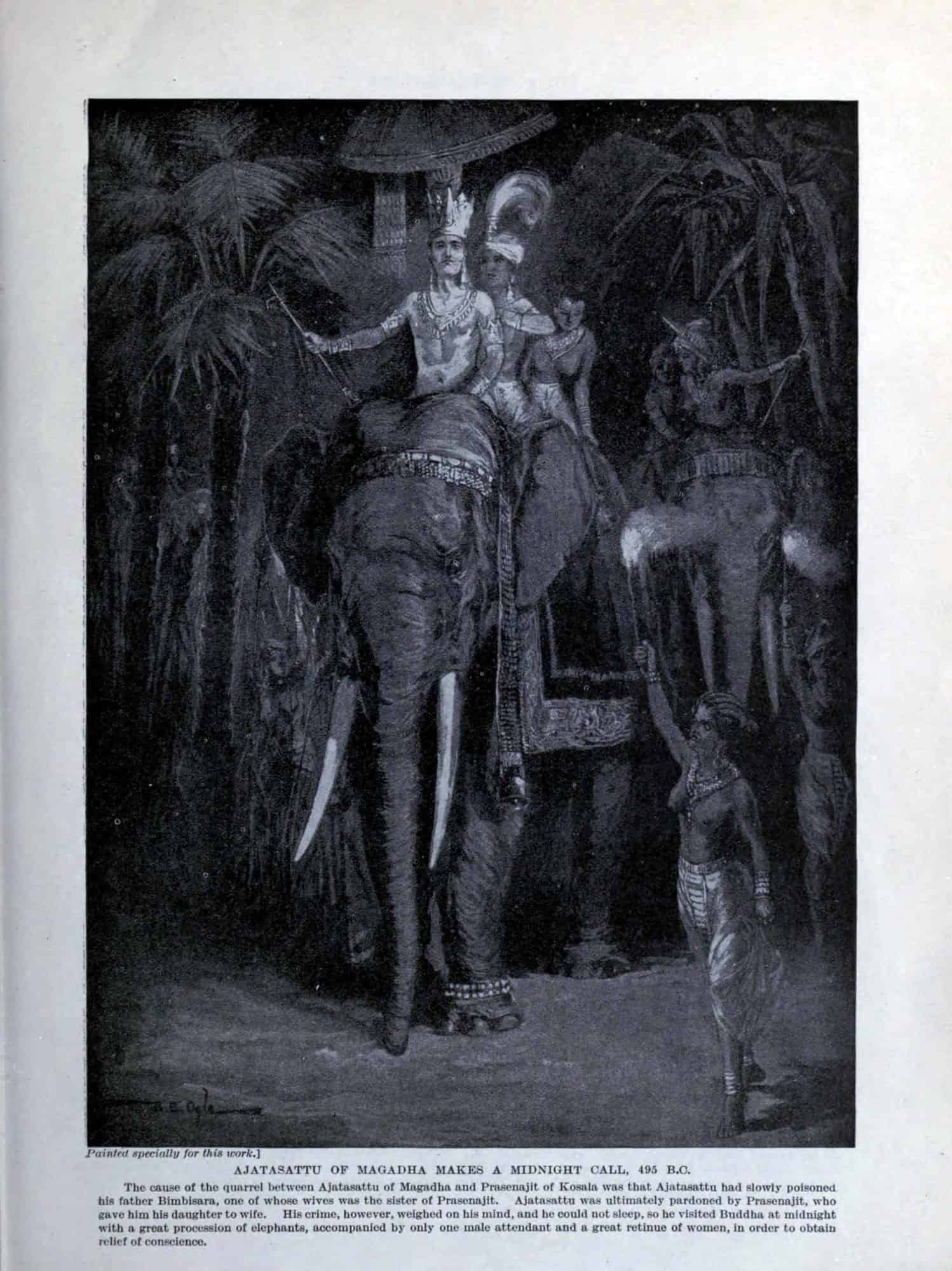

भगवान महावीर जैन धर्म के चौंबीसवें (24वें) तीर्थंकर है। भगवान महावीर का जन्म करीब ढाई हजार साल पहले (ईसा से 599 वर्ष पूर्व), वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुण्डलपुर में हुआ था। तीस वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गये। 12 वर्षो की कठिन तपस्या के बाद उन्हें केवलज्ञान प्राप्त हुआ जिसके पश्चात् उन्होंने समवशरण में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष की आयु में उन्हें पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिम्बिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्मदिवस को महावीर-जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को दीपावली के रूप में धूम धाम से मनाया जाता है।

जैन ग्रन्थों के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते है। तीर्थंकरों की संख्या चौबीस ही कही गयी है।

महावीर के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

बृहदारण्यक उपनिषद और चंडोग्य उपनिषद में उल्लिखित वैदिक काल के दौरान प्रवाहन जयवली पांचाल के राजा थे। काशी के राजा अजातशत्रु और मद्र के राजा अश्वपति कैकेय की तरह, उन्हें एक प्रमुख हिंदू दार्शनिक-राजा के रूप में दर्शाया गया है। वह विदेह के राजा जनक के समकालीन थे, और उत्तर पञ्चला-रत्था के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से हैं, जिन्होंने काम्पिला-नगरा से शासन किया, अन्यों में कृत्य, कीं दैत्य, पुत्रस्रोत और दुरमुखा। वह उद्दालक अरुणी के पुत्र श्वेतकेतु को सिखाते हैं, जो धौम्य अयोध्या के शिष्य थे, उनकी प्रख्यात पंचाग्नि विद्या यानि "पंच तत्वों का सिद्धांत" जो पुनर्जन्म की प्रक्रिया की व्याख्या करता है, जो एक उपासना है। यह सिद्धांत राजा के पांच सवालों के जवाब में है |

प्रवाहण जैवली के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

कश्यप ऋषि एक वैदिक ऋषि थे। इनकी गणना सप्तर्षि गणों में की जाती थी। हिन्दू मान्यता अनुसार इनके वंशज ही सृष्टि के प्रसार में सहायक हुए। इनके पिता ब्रह्मा के पुत्र मरीचि ऋषि थे। कश्यप ऋषि प्राचीन वैदिक ॠषियों में प्रमुख ॠषि हैं जिनका उल्लेख एक बार ॠग्वेद में हुआ है। अन्य संहिताओं में भी यह नाम बहुप्रयुक्त है। इन्हें सर्वदा धार्मिक एंव रहस्यात्मक चरित्र वाला बतलाया गया है एंव अति प्राचीन कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार उन्होंने 'विश्वकर्मभौवन' नामक राजा का अभिषेक कराया था। ऐतरेय ब्राह्मणों ने कश्यपों का सम्बन्ध जनमेजय से बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति को कश्यप कहा गया है:

कश्यप के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

मक्खलि गोसाल, महावीर स्वामी के समकालीन थे, प्रारम्भ में इन्होंने महावीर स्वामी का शिष्यत्व ग्रहण किया, किन्तु बाद में मतभेद हो जाने से, इन्होंने एक स्वतंत्र सम्प्रदाय की स्थापना की, जिसे आजीवक सम्प्रदाय कहा गया.

मक्खलि गोसाल के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

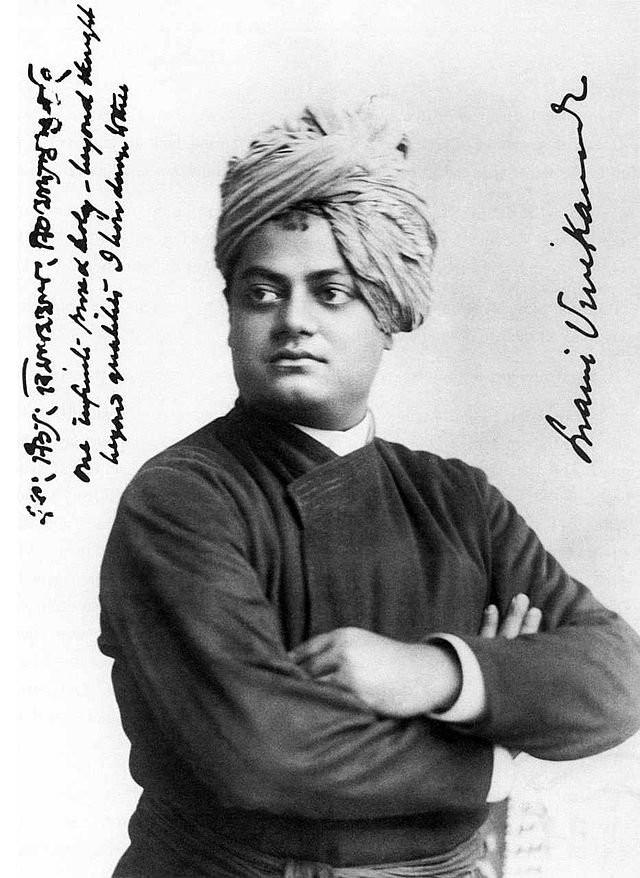

स्वामी विवेकानन्द (जन्म: 12 जनवरी,1863 - मृत्यु: 4 जुलाई,1902) वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेन्द्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदान्त दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानन्द की वक्तृता के कारण ही पहुँचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत "मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों" के साथ करने के लिये जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया था।

कलकत्ता के एक कुलीन बंगाली कायस्थपरिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवो मे स्वयं परमात्मा का ही अस्तित्व हैं; इसलिए मानव जाति अथेअथ जो मनुष्य दूसरे जरूरत मंदो मदद करता है या सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है।

स्वामी विवेकानन्द के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

भगवान बुद्ध के समकालीन एवं तरह-तरह के मतों का प्रतिपादन करने वाले जो कई धर्माचार्य मंडलियों के साथ घूमा करते थे उनमें अजित केशकंबली भी एक प्रधान आचार्य थे। इनका नाम था अजित और केश का बना कंबल धारण करने के कारण वह केशकंबली नाम से विख्यात हुए। उनका सिद्धान्त घोर उच्छेदवाद का था। भौतिक सत्ता के परे वह किसी तत्व में विश्वास नहीं करते थे। उनके मत में न तो कोई कर्म पुण्य था और न पाप। मृत्यु के बाद शरीर जला दिए जाने पर उसका कुछ शेष नहीं रहता, चार महाभूत अपने तत्व में मिल जाते हैं और उसका सर्वथा अंत हो जाता है- यही उनकी शिक्षा थी।

अजित केशकंबली के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

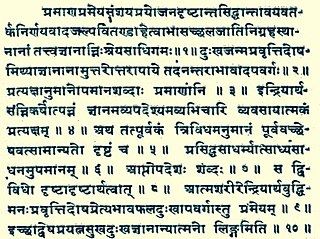

तत्वोषप्लवसिंह भारतीय दर्शन का आठवीं शताब्दी का ग्रन्थ है, जो जयराशि भट्ट द्वारा कृत है। तत्वोषप्लवम्निंह के अनुसार ज्ञान का कोई भी स्रोत वैध नहीं है। अत: हमें किसी भी प्रकार का निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। तत्वोषप्लवम्िंह में जयराशि भट्ट का कहना है कि : “लक्षण के द्वारा प्रमाण व्यवस्थित होता है, और व्यवस्थित प्रमाण के द्वारा प्रमेय की सिद्धि होती है। अतः तार्किकों के कल्पित लक्षणों पर ऐसा मार्मिक प्रहार करना चाहिए कि एक भी लक्षण सिद्ध हो न सके, लक्षण के सिद्ध न हो सकने पर न तो प्रमाण व्यवस्थित हो सकेगा और न प्रमेय वर्ग की सत्ता ही सिद्ध हो सकेगी |” तत्वोषप्लवस़िंह चार्वाक का ग्रन्थ माना गया है, तथापि वह न्याय, बौद्ध, जैन, सांख्य और मीमांसा के सभी सिद्धान्तों का खण्डन करने के साथ ही चार्वाक द्वारा स्वीकृत प्रत्यक्ष प्रमाण का भी खण्डन करता है। इसी कारणवश इन सभी सिद्धान्तों के खण्डन की समीक्षा करना रुचिकर प्रतीत होता है।

जयराशि भट्ट के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

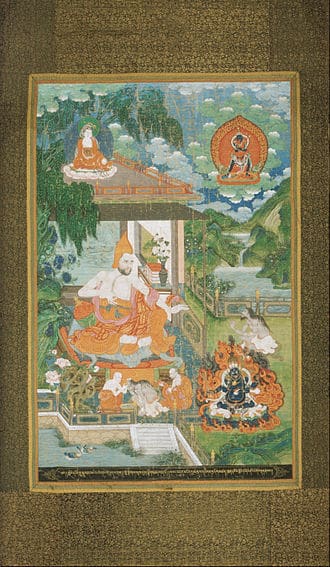

बोधिधर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु एवं विलक्षण योगी थे। इन्होंने 520 या 526 ई. में चीन जाकर ध्यान-सम्प्रदाय (झेन बौद्ध धर्म) का प्रवर्तन या निर्माण किया। ये दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजा सुगन्ध के तृतीय पुत्र थे। इन्होंने अपनी चीन-यात्रा समुद्री मार्ग से की। वे चीन के दक्षिणी समुद्री तट केन्टन बन्दरगाह पर उतरे।

प्रसिद्ध है कि भगवान बुद्ध अद्भुत ध्यानयोगी थे। वे सर्वदा ध्यान में लीन रहते थे। कहा जाता है कि उन्होंने सत्य-सम्बन्धी परमगुह्य ज्ञान एक क्षण में महाकाश्यप में सम्प्रेषित किया और यही बौद्ध धर्म के ध्यान सम्प्रदाय की उत्पत्ति का क्षण था। महाकाश्यप से यह ज्ञान आनन्द में सम्प्रेषित हुआ। इस तरह यह ज्ञानधारा गुरु-शिष्य परम्परा से निरन्तर प्रवाहित होती रही। भारत में बोधिधर्म इस परम्परा के अट्ठाइसवें और अन्तिम गुरु हुए।

बोधिधर्म के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

रघुनाथ शिरोमणि ( 1477–1547 ) एक भारतीय दार्शनिक और तर्कशास्त्री थे। उनका जन्म पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान नादिया जिले के नबाद्वीप में हुआ था। वह वासुदेव शर्वभूमा के शिष्य थे। उन्होंने विश्लेषणात्मक शक्ति के अपने क्षेत्र में भारतीय औपचारिक तर्क के अंतिम विकास का प्रतिनिधित्व करते हुए, नयाया, नव्य न्याय का नया स्कूल लाया।

रघुनाथ शिरोमणि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

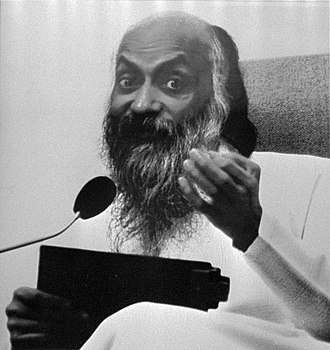

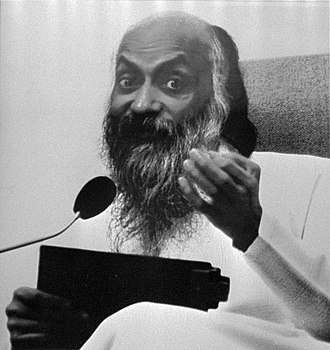

ओशो (मूल नाम रजनीश) (जन्मतः चंद्र मोहन जैन, 11 दिसम्बर 1931 - 19 जनवरी 1990), जिन्हें क्रमशः भगवान श्री रजनीश, ओशो रजनीश, या केवल रजनीश के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय विचारक, धर्मगुरु और रजनीश आंदोलन के प्रणेता-नेता थे। अपने संपूर्ण जीवनकाल में आचार्य रजनीश को एक विवादास्पद रहस्यदर्शी, गुरु और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में देखा गया। वे धार्मिक रूढ़िवादिता के बहुत कठोर आलोचक थे, जिसकी वजह से वह बहुत ही जल्दी विवादित हो गए और ताउम्र विवादित ही रहे। 1960 के दशक में उन्होंने पूरे भारत में एक सार्वजनिक वक्ता के रूप में यात्रा की और वे समाजवाद, महात्मा गाँधी, और हिंदू धार्मिक रूढ़िवाद के प्रखर आलोचक रहे। उन्होंने मानव कामुकता के प्रति एक ज्यादा खुले रवैया की वकालत की, जिसके कारण वे भारत तथा पश्चिमी देशों में भी आलोचना के पात्र रहे, हालाँकि बाद में उनका यह दृष्टिकोण अधिक स्वीकार्य हो गया।चन्द्र मोहन जैन का जन्म भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन शहर के कुच्वाडा गांव में हुआ था। ओशो शब्द की मूल उत्पत्ति के सम्बन्ध में कई धारणायें हैं। एक मान्यता के अनुसार, खुद ओशो कहते है कि ओशो शब्द कवि विलयम जेम्स की एक कविता 'ओशनिक एक्सपीरियंस' के शब्द 'ओशनिक' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'सागर में विलीन हो जाना।

रजनीश (ओशो) के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाजसुधारक थे। कन्याकुमारी जिले में मारुतवन पहाड़ों की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। गौतम बुद्ध को गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई थी। नारायण गुरु को उस परम की प्राप्ति गुफा में हुई।

नारायण गुरु के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

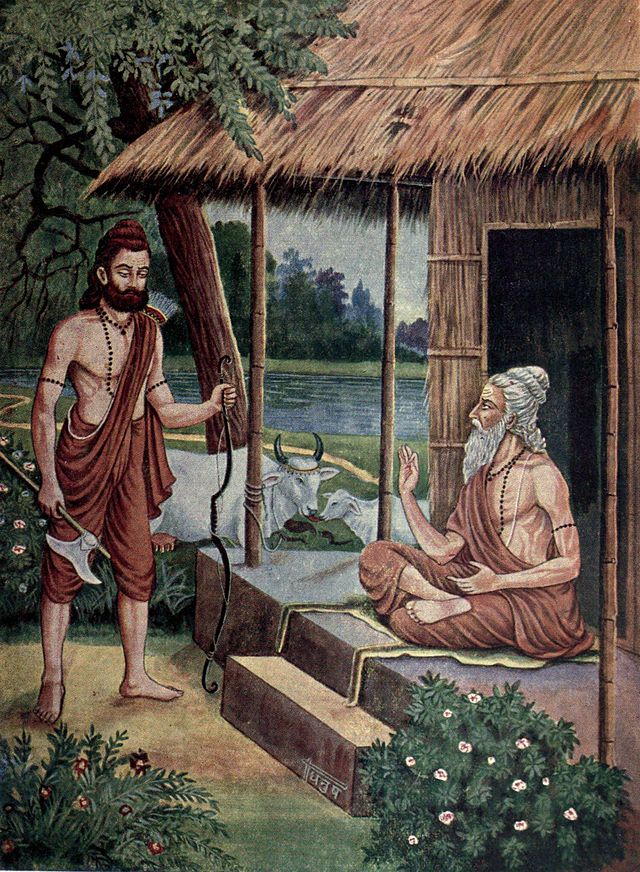

वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्तर्षि हैं - यानि के उन सात ऋषियों में से एक जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था और जिन्होंने मिलकर वेदों का दर्शन किया (वेदों की रचना की ऐसा कहना अनुचित होगा क्योंकि वेद तो अनादि है)। उनकी पत्नी अरुन्धती है। वह योग-वासिष्ठ में राम के गुरु हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी थे।

वशिष्ठ ब्रम्हा के मानस पुत्र थे ।त्रिकाल दर्शी तथा बहुत ज्ञान वान ऋषि थे विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया फिर भी इन्होंने विश्वामित्र को माफ कर दिया । सूर्य वंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नही करते थे । त्रेता के अंत मे ये ब्रम्हा लोक चले गए थे ।

आकाश में चमकते सात तारों के समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है।

वशिष्ठ के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

मोहनदास करमचन्द गांधी (जन्म:2 अक्टूबर 1869; निधन:30 जनवरी 1948) जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह (व्यापक सविनय अवज्ञा) के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे, उनकी इस अवधारणा की नींव सम्पूर्ण अहिंसा के सिद्धान्त पर रखी गयी थी जिसने भारत को आजादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतन्त्रता के प्रति आन्दोलन के लिये प्रेरित किया। उन्हें दुनिया में आम जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानन्द ने 1915 मे महात्मा की उपाधि दी थी, तीसरा मत ये है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी 12अप्रैल 1919 को अपने एक लेख मे | । उन्हें बापू (गुजराती भाषा में બાપુ बापू यानी पिता) के नाम से भी याद किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधीजी को बापू सम्बोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे सुभाष चन्द्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर सम्बोधित करते हुए आज़ाद हिन्द फौज़ के सैनिकों के लिये उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएँ माँगीं थीं।

महात्मा गांधी के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

गुरु बसव या बसवेश्वर(1134-1196) एक दार्शनिक और सामाजिक सुधारक थे। उन्होने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था और अनुष्ठान के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्हें विश्व गुरु और भक्ति भंडारी भी कहा जाता है। अपनी शिक्षाओं और preachings सभी सीमाओं से परे जाना और कर रहे हैं सार्वभौमिक और अनन्त है। वह एक महान मानवीय था। गुरु बसवन्नाजिसमें परमात्मा अनुभव जीवन लिंग, जाति और सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी उम्मीदवारों को समान अवसर देने का केंद्र था जीवन की एक नई तरह की वकालत की। अपने आंदोलन के पीछे आधारशिला परमेश्वर के एक सार्वभौमिक अवधारणा में दृढ़ विश्वास था। गुरु बसवन्नाmonotheistic निराकार भगवान की अवधारणा के एक समर्थक है।एक सच्चे दूरदर्शी अपने समय से आगे विचारों के साथ, वह एक है कि विकास के चरम पर एक और सब को समृद्ध समाज के अनुरूप। एक महान रहस्यवादी जा रहा है, के अलावा गुरु बसवन्नाप्रधानमंत्री ने दक्षिणी Kalachuri साम्राज्य दक्षिण भारत में गया था और एक साहित्यिक क्रांति Vachana साहित्य शुरू करने से उत्पन्न। गुरु बसवन्नास्वभाव, विकल्प, पेशे से एक राजनेता, स्वाद, सहानुभूति द्वारा एक मानवतावादी और सजा से एक सामाजिक सुधारक द्वारा पत्र की एक आदमी एक आदर्शवादी द्वारा एक फकीर किया गया है करने के लिए कहा जाता है।

बसव के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

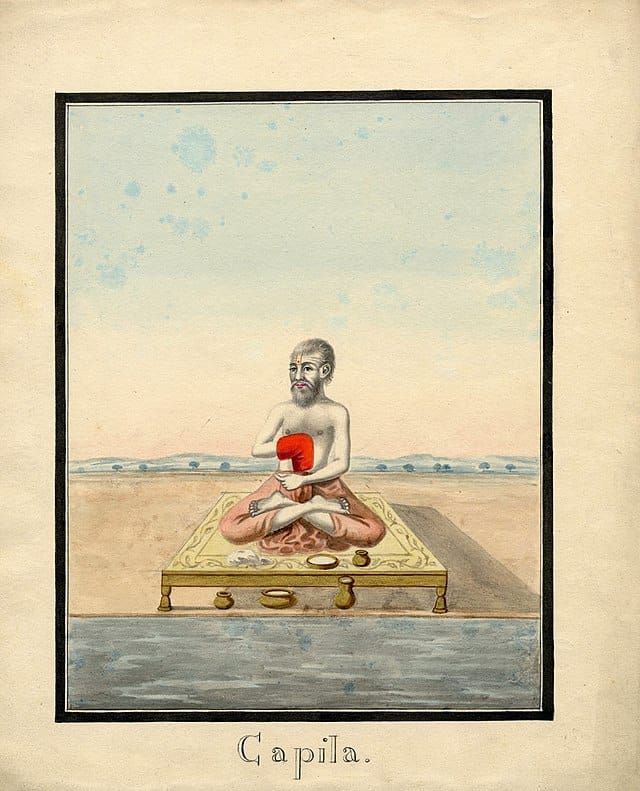

कपिल प्राचीन भारत के एक प्रभावशाली मुनि थे।उन्हे प्राचीन ऋषि कहा गया है। इन्हें सांख्यशास्त्र (यानि तत्व पर आधारित ज्ञान) के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है जिसके मान्य अर्थों के अनुसार विश्व का उद्भव विकासवादी प्रक्रिया से हुआ है। कई लोग इन्हें अनीश्वरवादी मानते हैं लेकिन गीता में इन्हें श्रेष्ठ मुनि कहा गया है। कपिल ने सर्वप्रथम विकासवाद का प्रतिपादन किया और संसार को एक क्रम के रूप में देखा। "कपिलस्मृति"उनका धमॅशास्त्र है।

संसार को स्वाभाविक गति से उत्पन्न मानकर इन्होंने संसार के किसी अति प्राकृतिक कर्ता का निषेध किया। सुख दु:ख प्रकृति की देन है तथा पुरुष अज्ञान में बद्ध है। अज्ञान का नाश होने पर पुरुष और प्रकृति अपने-अपने स्थान पर स्थित हो जाते हैं। अज्ञानपाश के लिए ज्ञान की आवश्यकता है अत: कर्मकांड निरर्थक है। ज्ञानमार्ग का यह प्रवर्तन भारतीय संस्कृति को कपिल की देन है। यदि बुद्ध, महावीर जैसे नास्तिक दार्शनिक कपिल से प्रभावित हों तो आश्चर्य नहीं। आस्तिक दार्शनिकों में से वेदान्त, योग दर्शन और पौराणिक स्पष्ट रूप में सांख्य के त्रिगुणवाद और विकासवाद को अपनाते हैं। इस प्रकार कपिल प्रवर्तित सांख्य का प्रभाव प्राय: सभी दर्शनों पर पड़ा है।

लगते हैं।कपिल के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

बौद्ध आचार्य असंग, योगाचार परंपरा के आदिप्रवर्तक माने जाते हैं। महायान सूत्रालंकार जैसा प्रौढ़ ग्रंथ लिखकर इन्होंने महायान संप्रदाय की नींव डाली और यह पुराने हीनयान संप्रदाय से किस प्रकार उच्च कोटि का है, इसपर जोर दिया। इनका जन्म गांधार प्रदेश के पुष्पपुर नगर, वर्तमान पेशावर, में दूसरी शताब्दी के आसपास हुआ था।

आचार्य असंग धार्मिक प्रवर्तक होते हुए बौद्ध न्याय के भी आदि गुरु माने जाते हैं। इन्होंने न्याय के अध्यापन की एक मौलिक परंपरा चलाई जिसमें प्रसिद्ध बौद्ध नैयायिक दिङ्नाग की दीक्षा हुई। प्रसिद्ध है कि आचार्य असंग के भाई वसुबन्धु पहले सर्वास्तिवाद के पोषक थे, किन्तु बाद में असंग के प्रभाव में आकर वे योगाचार विज्ञानवादी हो गए। दोनों भाइयों ने मिलकर इसके पक्ष को बड़ा प्रबल बनाया।

असंग के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

अत्री एक वैदिक ऋषि, यह ब्रमहा जी के मानस पुत्रों में से एक थे। अत्री हिंदू परंपरा में सप्तर्षि (सात महान वैदिक ऋषियों) में से एक हैं|

अयोध्या नरेश श्रीराम उनके वनवास कालमे भार्या सीता तथा बंधू लक्ष्मण के साथ अत्री ऋषीके आश्रम चित्रकुटमे गये थे। अत्री ऋषी सती अनुसया के पती थे । सती अनुसया सोलह सतियोंमेसे एक थी । जिन्होंने अपने तपोबलसे ब्रम्हा,विष्णु,महेशको छोटे बच्चोंमें परिवर्तित कर दिया था। पुराणों में कहा गया है वही तीनों देवों ने माता अनुसूया को वरदान दिया था, कि मै आपके पुत्र रूप में आपके गर्भ से जन्म लूंगा वही तीनों चंद्रमा(ब्रम्हा) दत्तात्रेय (विष्णू) और दुर्वासा (शिव) के अवतार हैं।

अत्रि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

जैमिनि प्राचीन भारत के एक महान ऋषि थे। वे पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक थे। वे वेदव्यास के शिष्य थे। इन्हीं व्यास ने ब्रह्मसूत्र की, उपनिषदों के आधार पर, रचना की। इसी को "भिक्षुसूत्र" भी कहते हैं जिसका उल्लेख पाणिनि ने अष्टाध्यायी में किया है। महाभारत में लिखा है कि वेदव्यास ने जैमिनि को महाभारत पढ़ाया। इन्होंने अन्य गुरुभाइयों की तरह अपनी एक अलग "संहिता" बनाई (महाभारत, आदिपर्व, 763। 89-90) जिसे व्यास ने मान्यता दी। यह पर्व 68 अध्यायों में पूर्ण है। इस पर्व में जैमिनि ने जनमेजय से युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ का तथा अन्य धार्मिक बातों का सविस्तार वर्णन किया है। किया जाता है कि वेदव्यास के मुख से महाभारत की कथाओं को सुनकर उनके सुमंत, जैमिनि, पैल तथा शुक इन चार शिष्यों ने अपनी महाभारत संहिता की रचना की। इनमें से जैमिनि का एकमात्र "अश्वमेघ पर्व" बच गया है और सभी लुप्त हो गए।

जैमिनि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

अष्टावक्र अद्वैत वेदान्त के महत्वपूर्ण ग्रन्थ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टावक्र गीता अद्वैत वेदान्त का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। 'अष्टावक्र' का अर्थ 'आठ जगह से टेढा' होता है। कहते हैं कि अष्टावक्र का शरीर आठ स्थानों से टेढ़ा था।

अष्टावक्र के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

नागार्जुन (बौद्धदर्शन) शून्यवाद के प्रतिष्ठापक तथा माध्यमिक मत के पुरस्कारक प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। कहा जाता है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत इन्होंने उसी समय दे दिया था | युवान् च्वाङू के यात्राविवरण से पता चलता है कि ये महाकौशल के अंतर्गत विदर्भ देश (आधुनिक बरार) में उत्पन्न हुए थे। आंध्रभृत्य कुल के किसी शालिवाहन नरेश के राज्यकाल में इनके आविर्भाव का संकेत चीनी ग्रंथों में उपलब्ध होता है। इस नरेश के व्यक्तित्व के विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं हैं। 401 ईसवी में कुमारजीव ने नागार्जुन की संस्कृत भाषा में रचित जीवनी का चीनी भाषा में अनुवाद किया। फलत: इनका आविर्भावकाल इससे पूर्ववर्ती होना सिद्ध होता है। उक्त शालिवाहन नरेश को विद्वानों का बहुमत राजा गौतमीपुत्र यज्ञश्री (166 ई. 196 ई.) से भिन्न नहीं मानता। नागार्जुन ने इस शासक के पास जो उपदेशमय पत्र लिखा था, वह तिब्बती तथा चीनी अनुवाद में आज भी उपलब्ध है। इस पत्र में नामत: निर्दिष्ट न होने पर भी राजा यज्ञश्री नागार्जुन को समसामयिक शासक माना जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षा से संवलित यह पत्र साहित्यिक दृष्टि से बड़ा ही रोचक, आकर्षक तथा मनोरम है। इस पत्र का नाम था - "आर्य नागार्जुन बोधिसत्व सुहृल्लेख"। नागार्जुन के नाम के आगे पीछे आर्य और बोधिसत्व की उपाधि बौद्ध जगत् में इनके आदर सत्कार तथा श्रद्धा विश्वास की पर्याप्त सूचिका है। इन्होंने दक्षिण के प्रख्यात तांत्रिक केंद्र श्रीपर्वत की गुहा में निवास कर कठिन तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया था।

माध्यमिक कारिका के अतिरिक्त उनकी निःसंदिग्ध रचनाएँ निम्नलिखित हैं - युक्तिशतिका, शून्यतासप्तति, प्रतीत्यसमुत्पादहृदय, महायानविंशिका, विग्रहव्यावर्तनी, प्रज्ञापारमिताशास्त्र की तथा दशभूमि विभाषाशास्त्र की टीकाएँ। तिब्बती भाषा में "प्रमाणविघटन" (जिसमें न्यायशास्त्र के षोडश पदार्थों का खंडन किया गया है) तथा चीनी भाषा में उपाय कौशल्यहृदय (जिसका अनुवादकाल 472 ई. तथा कार्यविषय शास्त्रार्थ है) नागार्जुन की ही रचनाएँ मानी जाती है।

नागार्जुन की रचनाएँ अपनी शैली तथा युक्ति के लिए अत्यंत प्रख्यात हैं। इन रचनाओं में प्रसिद्धि पानेवाले ग्रंथ ये हैं -

(1) प्रमाणविघटन अथवा प्रमाणविध्वंसन, जिसमें गौतम के षोडश पदार्थों के रूप तथा लक्षण का खंडन किया गया है। संस्कृत मूल उपलब्ध नहीं है केवल तिब्बती में इसके मूल तथा टीका के अनुवाद प्राप्य है।

(2) उपायकौशल्यहृदय शास्त्र, जिसमें प्रतिवादी के ऊपर विजय पाने के लिए जाति, निग्रह-स्थान आदि शास्त्रार्थ के न्याय परिचित उपायों का विशिष्ट वर्णन किया गया है।

(3) विग्रह व्यावर्तनी, 72 कारिकाओं में निबद्ध यह ग्रंथ मूल संस्कृत तथा तिब्बती अनुवाद दोनों में उपलब्ध है। वण्र्य-विषय है गौतम सम्मत प्रमाण का खंडन तथा तदुपरांत स्वाभिमत शून्यवाद का। युक्तियों से मंडन। छोटा होने पर भी बौद्धन्याय की जानकारी के लिए यह महत्वपूर्ण रचना है।

(4) युक्तिषष्टिका, जिसके कतिपय श्लोक बौद्ध ग्रंथों में प्रमाण की दृष्टि से उद्घृत किए गए हैं।

(5) सुहृल्लेख, इसका ऊपर उल्लेख किया गया है। मूल संस्कृत के अभाव में इसके वण्र्य विषय की जानकारी हमें इसके तिब्बती अनुवाद से ही होती है। नागार्जुन ने इस पत्र के द्वारा अपने सुहृद् यज्ञश्री शातवाहन को परमार्थ तथा व्यवहार की शिक्षा दी है। बौद्ध साहित्य में इस प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनके द्वारा बौद्ध आचार्यों ने अपने किसी मान्य शिष्य को अथवा तत्वजिज्ञासु को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उपदेश दिया।

(6) चतुःस्तव, तथागत की प्रशस्त स्तुति में लिखे गए चार स्तोत्रों का संग्रह जिसमें निरुपम स्तव तथा परमार्थ स्तव मूल संस्कृत में उपलब्ध हैं, परंतु अन्य दो अचिन्त्यस्तव और लोकातीतस्तव - केवल तिब्बती अनुवाद में प्राप्य है। इस ग्रंथ में नागार्जुन की सरस काव्यप्रतिभा का पूरा परिचय पाठक को मिल जाता है।

(7) नागार्जुन के कीर्तिमंदिर का स्तंभ स्थानीय महनीय दार्शनिक ग्रंथ है माध्यमिक कारिका। नागार्जुन के पांडित्य, व्यापक दार्शनिकता, उद्भट तार्किकता तथा नवीन कल्पना का भांडागार है यह उदात्त ग्रंथ जिसे आचार्य भव्य कृत प्रज्ञाप्रदीप - तथा आचार्य चंद्रकीर्ति रचित "प्रसन्नपदा" जैसी प्रौढ़ वृत्तियों के द्वारा अलंकृत होने का गौरव प्राप्त है। 27 प्रकरणों में विभक्त यह ग्रंथ कारिकाओं में ही निबद्ध है। यह प्रसन्नपदा के साथ मूल अनुवाद में लेनिनग्राद से नागराक्षरों में प्रकाशित भी हुआ है।

नागार्जुन की दृष्टि में मूल तत्व शून्य के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। ध्यान देने की बात यह है कि यह शून्य कोई निषेधात्मक वस्तु नहीं है जिसका अपलाप किया जा सके। किसी भी पदार्थ का स्वरूपनिर्णय करने में चार ही कोटियों का प्रयोग संभाव्य है - अस्ति (विद्यमान है), नास्ति (विद्यमान नहीं है), तदुभयम् (एक साथ ही अस्ति नास्ति दोनों) तथा नोभयम् (अस्ति नास्ति दोनों कल्पनाओं का निषेध)। परमार्थ इन चारों कोटियों से मुक्त होता है और इसीलिए उसके अभिधान के लिए "शून्य" शब्द का प्रयोग हम करते हैं। नागार्जुन के शब्दों में-

न सन् नासन् न सदसत् न चाप्यनुभयात्मकम्।

चतुष्कोटिर्विनिर्मुक्त तेत्वं माध्यमिका विदु:॥

शून्यवाद की सिद्धि के लिए नागार्जुन ने विध्वंसात्मक तर्क का उपयोग किया है - वह तर्क, जिसके सहारे पदार्थ का विश्लेषण करते करते वह केवल शून्यरूप में टिक जाता है। इस तर्क के बल पर द्रव्य, गति जाति, काल, संसर्ग, आत्मा, आदि तत्वों का बड़ा ही गंभीर, मार्मिक तथा मौलिक विवेचन करने का श्रेय नागार्जुन को है। इस मत में सत्य दो प्रकार का होता है - (1) सांवृतिक सत्य तथा (2) पारमार्थिक सत्य जिनमें प्रथम अविद्या से उत्पन्न व्यावहारिक सत्ता का संकेत करता है; द्वितीय प्रज्ञा जनित सत्य का प्रतिपादक है। "संवृति" शब्द का अर्थ है अविद्या। अविद्याजनित होने से व्यावहारिक सत्य सांवृतिक सत्य के नाम से जाना जाता है। सत्य की यह द्विविध व्याख्या नागार्जुन की दृष्टि में शून्यवाद के द्वारा उद्भावित नूतन कल्पना नहीं है, प्रत्युत बुद्ध के द्वारा ही प्राचीन काल में संकेतित की गई है। बुद्ध के कतिपय उपदेश व्यावहारिक सत्य के आधार पर दिए गए हैं; अन्य उपदेश पारमार्थिक सत्य के ऊपर आलंबित हैं। अभीष्ट दोनों है बुद्ध को -

द्वे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धर्मदेशना।

लोक संवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थित: ॥

नागार्जुन दार्शनिक होते हुए भी व्यवहार की उपेक्षा करनेवाले आचार्य नहीं थे। वे जानते हैं कि व्यवहार का बिना आश्रय लिए परमार्थ का उपदेश ही नहीं हो सकता और परमार्थ की प्राप्ति के अभाव में निर्वाण मिल नहीं सकता। साधारण मानवों की बुद्धि व्यवहार में इतनी आसक्त है कि उसे परमार्थपथ पर लाने के लिए व्यवहार का अपलाप नहीं किया जा सकता। फलत: व्यवहार की असत्यता परमार्थ शब्दों के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु नहीं है। इसीलिए उसे "अनक्षरतत्व" के अभिधान से जानते हैं। परमार्थतत्व बुद्धिव्यापार इतनी आसक्त है कि उसे परमार्थ पथ पर लाने के लिए व्यवहार का अपलाप नहीं किया जा सकता। फलत: व्यवहार की "असत्यता" दिखलाकर ही साधक को परमार्थ में प्रतिष्ठित करना पड़ता है। परमार्थ शब्दों के द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु नहीं है। इसीलिए उसे अनक्षर तत्व के अभिधान से जानते हैं।

परमार्थतत्व बुद्धिव्यापार से अगोचर, अविषय (ज्ञान की कल्पना से बाहर), सर्वप्रपंचनिर्मुक्त तथा कल्पनाविरहित है, परंतु उसके ऊपर जागतिक पदार्थों का समारोप करने से ही उसका ज्ञान हमें हो सकता है। यह तत्व वेदांतियों के अध्यारोप तथा अपवादविधि से नितांत सादृश्य रखता है।

नागार्जुन (दार्शनिक) के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

बादरायण वेदान्त के न्याय-प्रस्थान के प्रवर्तक ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र के रचयिता थे। जितने ब्रह्मसूत्र उपलब्ध हैं, उनका रचयिता एक ही व्यक्ति था और वे बादरायण थे। वाचस्पतिमिश्र के समय से बादरायण को 'व्यास' भी कहा जाने लगा था, किन्तु ब्रह्मसूत्रकार बादरायण वेदव्यास या महाभारत के रचयिता 'कृष्ण द्वैपायन' से भिन्न व्यक्ति थे। भारतीय दर्शन में ब्रह्मसूत्र का महत्त्व अनेकविध है। सबसे पहले उसका महत्त्व इस बात में है कि उसने उपनिषदों को एक दर्शन का रूप प्रदान किया। वह वेदान्त का संस्थापक बन गया। ब्रह्मसूत्रों का अध्ययन करने से पता चलता है कि बादरायण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द या श्रुति को प्रमाण मानते थे।

बादरायण के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

जिद्दू कृष्णमूर्ति (12 मई 1895 - 17 फरवरे, 1986) दार्शनिक एवं आध्यात्मिक विषयों के लेखक एवं प्रवचनकार थे। वे मानसिक क्रान्ति (psychological revolution), मस्तिष्क की प्रकृति, ध्यान, मानवी सम्बन्ध, समाज में सकारात्मक परिवर्तन कैसे लायें आदि विषयों के विशेषज्ञ थे। वे सदा इस बात पर जोर देते थे कि प्रत्येक मानव को मानसिक क्रान्ति की जरूरत है और उनका मत था कि इस तरह की क्रान्ति किन्हीं वाह्य कारक से सम्भव नहीं है चाहे वह धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक कुछ भी हो।

जिद्दू कृष्णमूर्ति के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

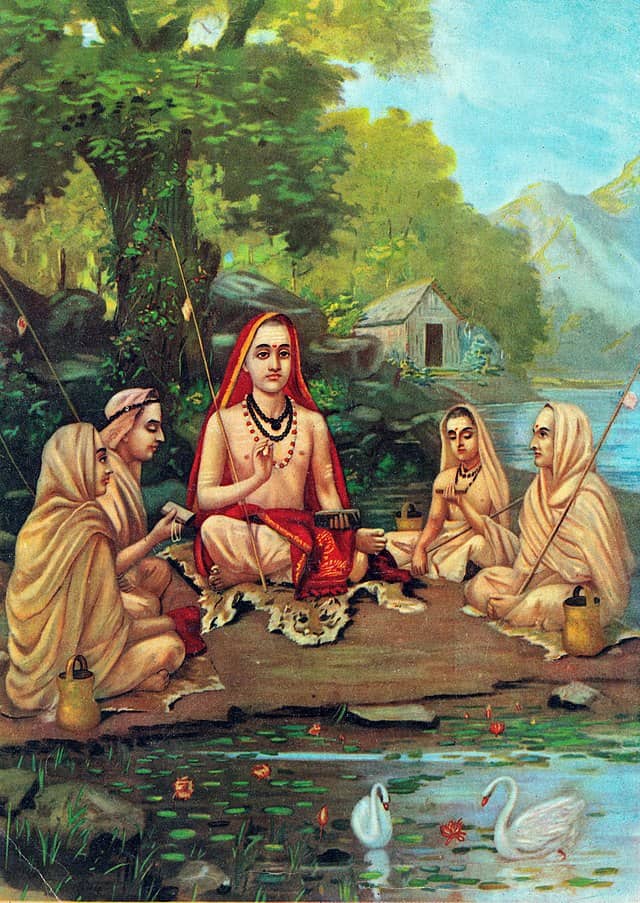

आदि शंकर ये भारत के एक महान दार्शनिक एवं धर्मप्रवर्तक थे। उन्होने अद्वैत वेदान्त को ठोस आधार प्रदान किया। उन्होने सनातन धर्म की विविध विचारधाराओं का एकीकरण किया। उपनिषदों और वेदांतसूत्रों पर लिखी हुई इनकी टीकाएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने भारतवर्ष में चार मठों की स्थापना की थी जो अभी तक बहुत प्रसिद्ध और पवित्र माने जाते हैं और जिन पर आसीन संन्यासी 'शंकराचार्य' कहे जाते हैं। वे चारों स्थान ये हैं- (1) ज्योतिष्पीठ बदरिकाश्रम, (2) श्रृंगेरी पीठ, (3) द्वारिका शारदा पीठ और (4) पुरी गोवर्धन पीठ। इन्होंने अनेक विधर्मियों को भी अपने धर्म में दीक्षित किया था। ये शंकर के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों की बड़ी ही विशद और रोचक व्याख्या की है।उनके विचारोपदेश आत्मा और परमात्मा की एकरूपता पर आधारित हैं जिसके अनुसार परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रहता है। स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना जाता है। इन्होंने ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, मांडूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक और छान्दोग्योपनिषद् पर भाष्य लिखा। वेदों में लिखे ज्ञान को एकमात्र ईश्वर को संबोधित समझा और उसका प्रचार तथा वार्ता पूरे भारतवर्ष में की। उस समय वेदों की समझ के बारे में मतभेद होने पर उत्पन्न चार्वाक, जैन और बौद्ध मतों को शास्त्रार्थों द्वारा खण्डित किया और भारत में चार कोनों पर ज्योति, गोवर्धन, श्रृंगेरी एवं द्वारिका आदि चार मठों की स्थापना की।

आदि शंकराचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

सप्तर्षि (सप्त + ऋषि) सात ऋषियों को कहते हैं जिनका उल्लेख वेद एवं अन्य हिन्दू ग्रन्थों में अनेकों बार हुआ है।

वेदों का अध्ययन करने पर जिन सात ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है वे नाम क्रमश: इस प्रकार है:- 1.वशिष्ठ, 2.विश्वामित्र, 3.कण्व, 4.भारद्वाज, 5.अत्रि, 6.वामदेव और 7.शौनक।पुराणों में सप्त ऋषि के नाम पर भिन्न-भिन्न नामावली मिलती है। विष्णु पुराण अनुसार इस मन्वन्तर के सप्तऋषि इस प्रकार है :-

वशिष्ठकाश्यपो यात्रिर्जमदग्निस्सगौत।

विश्वामित्रभारद्वजौ सप्त सप्तर्षयोभवन्।।

अर्थात् सातवें मन्वन्तर में सप्तऋषि इस प्रकार हैं:- वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज।इसके अलावा पुराणों की अन्य नामावली इस प्रकार है:- ये क्रमशः केतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ट तथा मारीचि है।

सप्तर्षि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

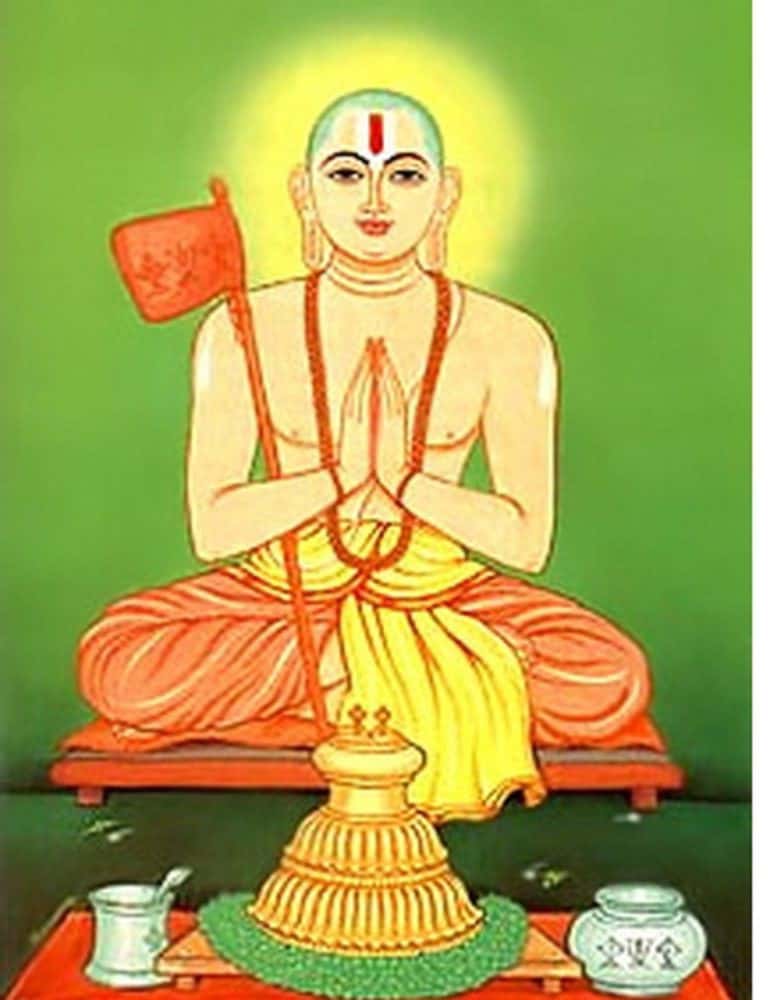

रामानुजाचार्य ( जन्म: 1017 - मृत्यु: 1137) विशिष्टाद्वैत वेदान्त के प्रवर्तक थे। वह ऐसे वैष्णव सन्त थे जिनका भक्ति परम्परा पर बहुत गहरा प्रभाव रहा। वैष्णव आचार्यों में प्रमुख रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में ही रामानन्द हुए जिनके शिष्य कबीर और सूरदास थे। रामानुज ने वेदान्त दर्शन पर आधारित अपना नया दर्शन विशिष्ट अद्वैत वेदान्त लिखा था। रामानुजाचार्य ने वेदान्त के अलावा सातवीं-दसवीं शताब्दी के रहस्यवादी एवं भक्तिमार्गी आलवार सन्तों के भक्ति-दर्शन तथा दक्षिण के पंचरात्र परम्परा को अपने विचारों का आधार बनाया।

रामानुजाचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

स्कंद पुराण के अनुसार पिप्पलाद याज्ञवल्क्य ऋषि के संबंधी थे। श्रीमद्भागवत में वेदव्यास की शिष्यपरंपरा उल्लिखित है। वेदव्यास ने अथर्ववेद संहिता अपने शिष्य सुमंतु को दी। पिप्पलाद सुमंतु के शिष्यों में आते हैं। अथर्ववेद की एक शाखा ही पिप्पलाद के द्वारा प्रवर्तित है और उन्हीं के नाम पर उसका नाम पिप्पलाद शाखा पड़ा है। अथर्ववेद के एक उपनिषद् (प्रश्नोपनिषद्) में प्रारंभ में ही कथा आती है कि सुकेशा भारद्वाज आदि छह ऋषि मुनिवर पिप्पलाद के पास गए और उनसे दर्शन संबंधी प्रश्न पूछे जिनका उन्होंने पांडित्यपूर्ण उत्तर दिया। वे परम विद्वान् और ब्रह्मवर्चस्वी ऋषि थे। महाभारत के शांतिपर्व में भी यह उल्लेख मिलता है कि जब भीष्म शरशय्या पर पड़े हुए थे तो उनके पास पिप्पलाद उपस्थित थे।

पिप्पलाद के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

श्रीहर्ष 12वीं सदी के संस्कृत के प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक थे। उनमें उच्चकोटि की काव्यात्मक प्रतिभा थी तथा वे अलंकृत शैली के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे शृंगार के कला पक्ष के कवि थे। महान कवि होने के साथ-साथ वे बड़े दार्शनिक भी थे। ‘खण्डन-खण्ड-खाद्य’ नामक ग्रन्थ में उन्होंने अद्वैत मत का प्रतिपादन किया। इसमें न्याय के सिद्धान्तों का भी खण्डन किया गया है।

वे बनारस एवं कन्नौज के गहड़वाल शासकों - विजयचन्द्र एवं जयचन्द्र की राजसभा को सुशोभित करते थे। उन्होंने कई ग्रन्थों की रचना की, जिनमें ‘नैषधीयचरित्’ महाकाव्य उनकी कीर्ति का स्थायी स्मारक है। नैषधचरित में निषध देश के शासक नल तथा विदर्भ के शासक भीम की कन्या दमयन्ती के प्रणय सम्बन्धों तथा अन्ततोगत्वा उनके विवाह की कथा का काव्यात्मक वर्णन मिलता है।

श्रीहर्ष के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

पाणिनि (700 ई पू) संस्कृत भाषा के सबसे बड़े वैयाकरण हुए हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है जिसमें आठ अध्याय और लगभग चार सहस्र सूत्र हैं। संस्कृत भाषा को व्याकरण सम्मत रूप देने में पाणिनि का योगदान अतुलनीय माना जाता है।

अष्टाध्यायी मात्र व्याकरण ग्रंथ नहीं है। इसमें प्रकारांतर से तत्कालीन भारतीय समाज का पूरा चित्र मिलता है। उस समय के भूगोल, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा और राजनीतिक जीवन, दार्शनिक चिंतन, ख़ान-पान, रहन-सहन आदि के प्रसंग स्थान-स्थान पर अंकित हैं।

पाणिनि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

बुद्धघोष, पालि साहित्य के एक महान भारतीय बौद्धाचार्य और विद्वान थे। बुद्धघोसुपत्ति सद्धम्मसंगह, गंधवंश और शासन वंश में बुद्धघोष का जीवनचरित्र विस्तार से मिलता है, किंतु ये रचनाएँ 14वीं से 19वीं शती तक की हैं। इनसे पूर्व का एकमात्र महावंश के चूलवंश नामक उत्तर भाग का 37वाँ परिच्छेद ऐसा है जिसकी 215 से 246 गाथाओं में बुद्धघोष का जीवनवृत्त पाया जाता है। यद्यपि इसकी रचना धर्मकीर्ति नामक भिक्षु द्वारा 13वीं शती में की गई है, तथापि वह किसी अविच्छिन्न श्रुतिपरंपरा के आधार पर लिखा गया प्रतीत होता है। इसके अनुसार बुद्धघोष का जन्म बिहार प्रदेश के अन्तर्गत गया में बोधिवृक्ष के समीप ही कहीं हुआ था। बालक प्रतिभाशाली था और उसने अल्पावस्था में ही वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, योग का भी अभ्यास किया फिर वह अपनी ज्ञानवृद्धि के लिए देश में परिभ्रमण व विद्वानों से वादविवाद करने लगा। एक बार वह रात्रिविश्राम के लिए किसी बौद्धविहार में पहुँच गया। वहाँ रेवत नामक स्थविर से वाद में पराजित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। तत्पश्चात् उन्होंने त्रिपिटक का अध्ययन किया।

बुद्धघोष के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

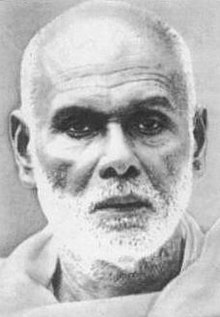

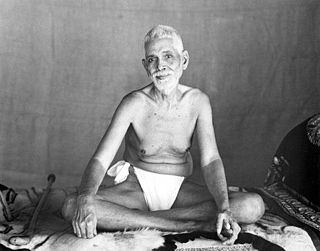

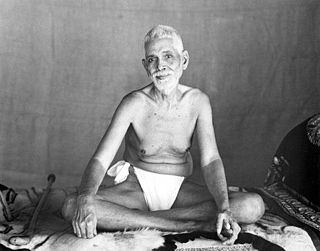

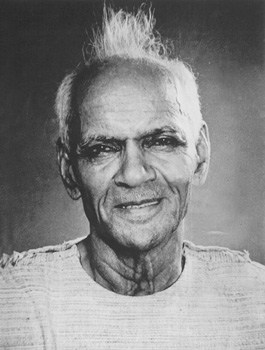

रमण महर्षि (1879-1950) अद्यतन काल के महान ऋषि और संत थे। उन्होंने आत्म विचार पर बहुत बल दिया। उनका आधुनिक काल में भारत और विदेश में बहुत प्रभाव रहा है।रमण महर्षि ने अद्वैतवाद पर जोर दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि परमानंद की प्राप्ति 'अहम्' को मिटाने तथा अंत:साधना से होती है। रमण ने संस्कृत, मलयालम, एवं तेलुगु भाषाओं में लिखा। बाद में आश्रम ने उनकी रचनाओं का अनुवाद पाश्चात्य भाषाओं में किया।

रमण महर्षि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

वात्स्यायन या मल्लंग वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे। जिनका समय गुप्तवंश के समय (6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी ) माना जाता है। उन्होने कामसूत्र एवं न्यायसूत्रभाष्य की रचना की। महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र में न केवल दाम्पत्य जीवन का श्रृंगार किया है वरन कला, शिल्पकला एवं साहित्य को भी संपदित किया है। अर्थ के क्षेत्र में जो स्थान कौटिल्य का है, काम के क्षेत्र में वही स्थान महर्षि वात्स्यायन का है। वह भारत में दूसरी या तीसरी शताब्दी के दौरान थे, शायद पाटलिपुत्र (आधुनिक पटना) में।

वात्स्यायन के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

वसुगुप्त (860-925) को कश्मीर शैव दर्शन (प्रत्यभिज्ञा दर्शन) की परम्परा का प्रणेता माना जाता है। उन्होंने शिवसूत्र की रचना की थी, जो कश्मीर शैव धर्म की अद्वैत परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे त्रिक भी कहा जाता है (जिसे कभी-कभी त्रिक योग भी कहा जाता है)। वसुगुप्त के जीवन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि वे कश्मीर में रहते थे और 9 वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में थे।

वसुगुप्त के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

37

उमास्वामी (उमास्वाति )

आचार्य उमास्वामी, कुन्दकुन्द स्वामी के प्रमुख शिष्य थे। वह मुख्य जैन ग्रन्थ, तत्त्वार्थ सूत्र के लेखक है। वह दिगम्बर और श्वेताम्बर दोनों के द्वारा पूजे जाते हैं। वह दूसरी सदी के एक गणितज्ञ थे। उन्होंने जैन पाठ तत्त्वार्थ सूत्र (शाब्दिक रूप से "ऑल दैट इज", जिसे तत्त्वार्थदिगम सूत्र भी कहा जाता है) लिखा। उमास्वाती का काम जैन दर्शन पर पहला संस्कृत भाषा का पाठ था, और सभी जैन परंपराओं द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकार किए जाने वाला सबसे पुराना व्यापक जैन दर्शन पाठ है। जैन धर्म में उनके पाठ का उतना ही महत्व है जितना कि वेदांत सूत्र और योगसूत्र का हिंदू धर्म में है।

उमास्वामी (उमास्वाति ) के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

चंद्रकीर्ति - बौद्ध माध्यमिक सिद्धांत के व्याख्याता एक अचार्य। तिब्बती इतिहासलेखक तारानाथ के कथनानुसार चंद्रकीर्ति का जन्म दक्षिण भारत के किसी 'समंत' नामक स्थान में हुआ था। लड़कपन से ही ये बड़े प्रतिभाशाली थे। बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर इन्होंने त्रिपिटकों का गंभीर अध्ययन किया। थेरवादी सिद्धांत से असंतुष्ट होकर ये महायान दर्शन के प्रति आकृष्ट हुए। उसका अध्ययन इन्होंने आचार्य कमलबुद्धि तथा आचार्य धर्मपाल की देखरेख में किया। कमलबुद्धि शून्यवाद के प्रमुख आचार्य बुद्धपालत तथा आचार्य भावविवेक (भावविवेक या भव्य) के पट्ट शिष्य थे। आचार्य धर्मपाल नालंदा महाविहार के कुलपति थे जिनके शिष्य शीलभद्र ह्वेन्त्सांग को महायान के प्रमुख ग्रंथों का अध्यापन कराया था। चंद्रकीर्ति ने नालंदा महाविहार में ही अध्यापक के गौरवमय पद पर आरुढ़ होकर अपने दार्शनिक ग्रंथों का प्रणयन किया। चंद्रकीर्ति का समय ईस्व षष्ठ शतक का उत्तरार्ध है। योगाचार मत के आचार्य चंद्रगोमी से इनकी स्पर्धा की कहानी बहुश: प्रसिद्ध है। ये शून्यवाद के प्रासंगिक मत के प्रधान प्रतिनिधि माने जाते हैं।

चंद्रकीर्ति के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

चार्वाक दर्शन एक प्राचीन भारतीय भौतिकवादी नास्तिक दर्शन है। यह मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है तथा पारलौकिक सत्ताओं को यह सिद्धांत स्वीकार नहीं करता है। यह दर्शन वेदबाह्य भी कहा जाता है।

वेदबाह्य दर्शन छ: हैं- चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौत्रान्तिक, वैभाषिक, और आर्हत(जैन)। इन सभी में वेद से असम्मत सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। अजित केशकंबली को चार्वाक के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है, जबकि बृहस्पति को आमतौर पर चार्वाक या लोकायत दर्शन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। चार्वाक , बृहस्पति सूत्र (600 ईसा पूर्व) के अधिकांश प्राथमिक साहित्य गायब या खो गए हैं। इसकी शिक्षाओं को ऐतिहासिक माध्यमिक साहित्य से संकलित किया गया है जैसे कि शास्त्र, सूत्र, और भारतीय महाकाव्य कविता में और गौतम बुद्ध के संवाद और जैन साहित्य से। चार्वाक प्राचीन भारत के एक अनीश्वरवादी और नास्तिक तार्किक थे।ये नास्तिक मत के प्रवर्तक बृहस्पति के शिष्य माने जाते हैं। बृहस्पति और चार्वाक कब हुए इसका कुछ भी पता नहीं है। बृहस्पति को चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र ग्रन्थ में अर्थशास्त्र का एक प्रधान आचार्य माना है।

चार्वाक दर्शन के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

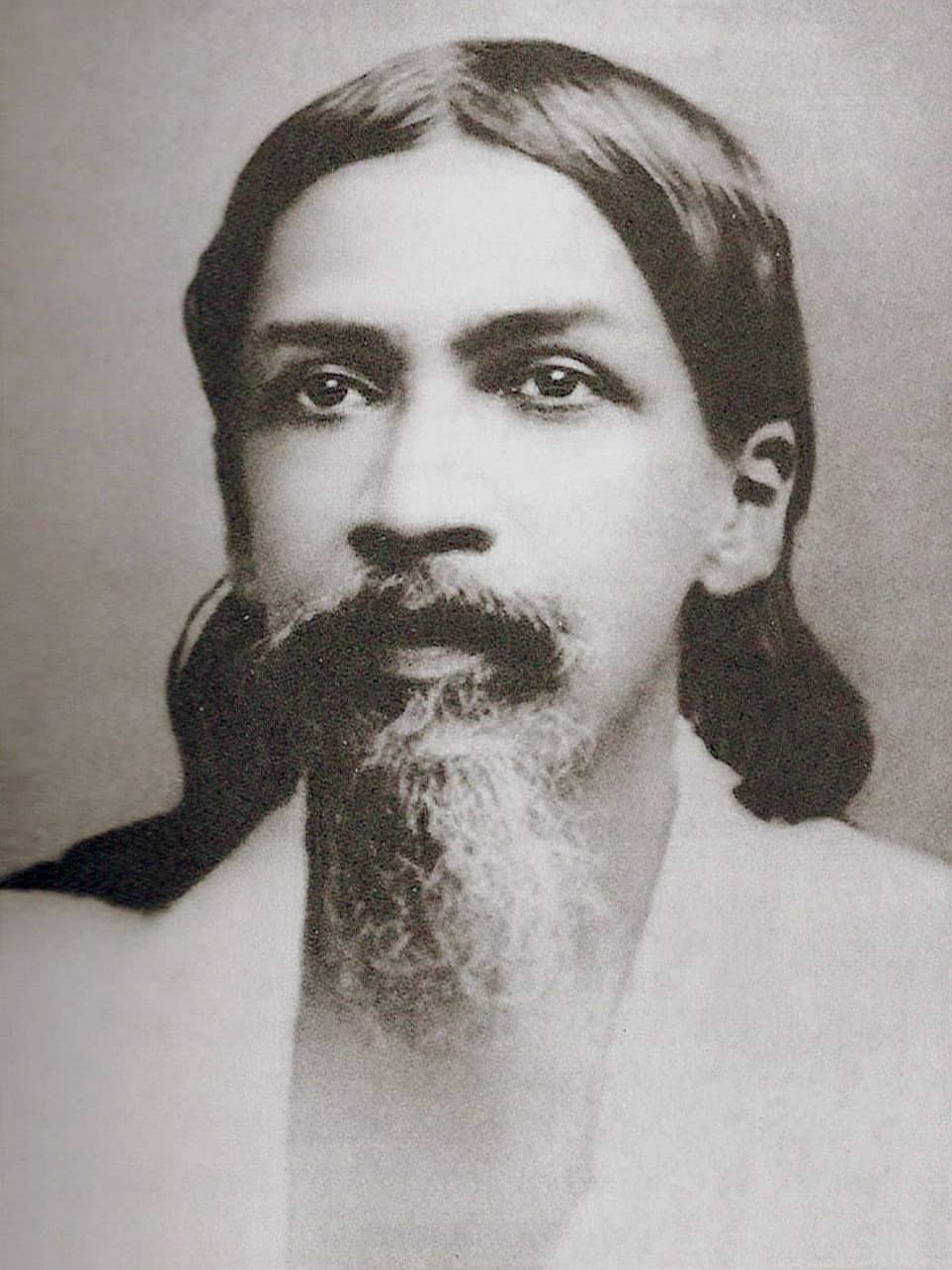

अरविन्द घोष या श्री अरविन्द एक योगी एवं दार्शनिक थे। वे 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे। इनके पिता एक डाक्टर थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतन्त्रता संग्राम में क्रान्तिकारी के रूप में भाग लिया, किन्तु बाद में यह एक योगी बन गये और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद ग्रन्थों आदि पर टीका लिखी। योग साधना पर मौलिक ग्रन्थ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाये जाते हैं। यह कवि भी थे और गुरु भी।

अरविन्द घोष के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

अक्षपाद, न्यायसूत्र के रचयिता आचार्य हैं, उन्हें महर्षि गोतम या गौतम भी कहा जाता है। महाकवि भास के अनुसार न्यायशास्त्र के रचयिता का नाम मेधातिथि है (प्रतिमा नाटक, पंचम अंक)। महाभारत (शांति पर्व, अ. 265) के अनुसार गौतम मेधातिथि दो विभिन्न व्यक्ति न होकर एक ही व्यक्ति हैं (मेधातिथिर्महाप्राज्ञो गौतमस्तपसि स्थितः)।

नैयायिक गौतम के बारे में अनेक विद्वानों ने लिखा है। महामहोपाध्याय पं. हरप्रसाद शास्त्री का कहना है कि चीनी भाषा में निबद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के आधार पर गौतम, बुद्ध के पहले हो गए थे परंतु उनके नाम पर प्रचलित न्यायसूत्र ईसा की दूसरी शताब्दी की रचना है। सतीशचंद्र विद्याभूषण का मत है कि गौतमीय धर्मसूत्र तथा न्यायसूत्र का कर्ता एक ही गौतमनामधारी व्यक्ति रहा होगा। ये बुद्ध के समकालीन रहे होंगे तथा इनका समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हो सकता है। परंतु विद्याभूषण यह भी मानते हैं कि इस गौतम ने न्यायसूत्र के केवल पहले अध्याय की रचना की होगी। बाद के चार अध्याय किसी और ने बहुत बाद में लिखे होंगे। प्रो. याकोबी के अनुसार न्यायसूत्र शून्यवाद के नागार्जुन (200 ई.) द्वारा प्रतिष्ठापित हो जाने के बाद और विज्ञानवाद (500 ई.) के विकास के पहले लिखा गया होगा क्योंकि इसमें शून्यवाद का तो खंडन है पर विज्ञानवाद का खंडन नहीं मिलता। परंतु प्रो. शेरवात्स्की के अनुसार न्यायसूत्र में विज्ञानवाद की ओर भी संकेत किया गया है।

अक्षपाद गौतम के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के तेइसवें (23वें) तीर्थंकर हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार वर्तमान में काल चक्र का अवरोही भाग, अवसर्पिणी गतिशील है और इसके चौथे युग में 24 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था।

पार्श्व नाथ की शिक्षाएं:-

सदा सत्य बोलना

चोरी ना करना

संपत्ति ग्रहण ना करना

हिंसा न करना

आत्म संयम

पार्श्वनाथ के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

जमदग्नि ऋषि एक ऋषि थे, जो भृगुवंशी ऋचीक के पुत्र थे तथा जिनकी गणना सप्तऋषियों में होती है। पुराणों के अनुसार इनकी पत्नी रेणुका थीं, व इनका आश्रम सरस्वती नदी के तट पर था। वैशाख शुक्ल तृतीया इनके पांचवें प्रसिद्ध पुत्र प्रदोषकाल में जन्मे थे जिन्हें परशुराम के नाम से जाना जाता है।

जमदग्नि ऋषि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

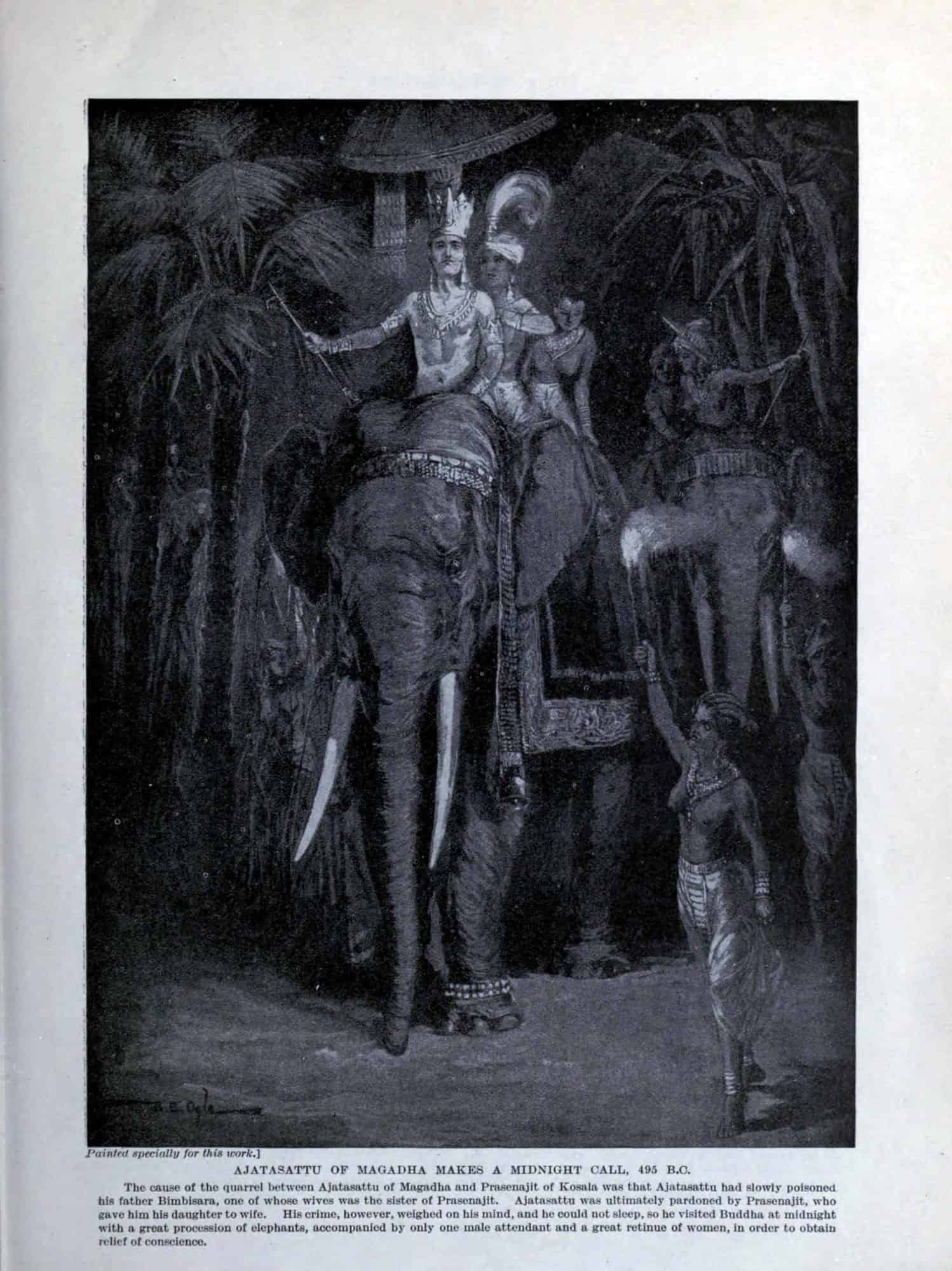

अजातशत्रु मगध के एक प्रतापी सम्राट थे। ये हर्यक वंश से संबंधित थे। ये बिंबिसार के पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। इन्होंने अंग, लिच्छवि, वज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। अजातशत्रु के समय में मगध मध्यभारत का एक बहुत की शक्तिशाली राज्य था।

अजातशत्रु के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

उदयनाचार्य प्रसिद्ध नैयायिक। उन्होने नास्तिकता के विरोध में ईश्वरसिद्धि के लिए आज से हजारों वर्ष पूर्व न्यायकुसुमांजलि नामक एक अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थ लिखा। ये मिथिला के निवासी थे, जहाँ 'करियौन' नामक ग्राम में, इनके वंशज आज भी निवास करते हैं। ये अक्षपाद गौतम से आरंभ होनेवाली प्राचीन न्याय की परंपरा के अंतिम प्रौढ़ न्याययिक माने जाते हैं। अपने प्रकांड, पांडित्य, अलौकिक शेमुषी तथा प्रोढ़ तार्किकता के कारण ये 'उदयनाचार्य' के नाम से ही प्रख्यात हैं। इनका आविर्भावकाल दशम शतक का उत्तरार्ध है। इनकी 'लक्षणावली' का रचनाकाल 906 शक (984 ई.) ग्रंथ के अंत में निर्दिष्ट है।

उदयनाचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

गोरखनाथ या गोरक्षनाथ जी महाराज प्रथम शताब्दी के पूर्व नाथ योगी के थे ( प्रमाण है राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनाया गया पञ्चाङ्ग जिन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत प्रथम शताब्दी से की थी जब कि गुरु गोरक्ष नाथ जी राजा भर्तृहरि एवं इनके छोटे भाई राजा विक्रमादित्य के समय मे थे ) गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रन्थों की रचना की। गोरखनाथ जी का मन्दिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में स्थित है। गोरखनाथ के नाम पर इस जिले का नाम गोरखपुर पड़ा है। गुरु गोरखनाथ जी के नाम से ही नेपाल के गोरखाओं ने नाम पाया। नेपाल में एक जिला है गोरखा, उस जिले का नाम गोरखा भी इन्ही के नाम से पड़ा। माना जाता है कि गुरु गोरखनाथ सबसे पहले यहीं दिखे थे। गोरखा जिला में एक गुफा है जहाँ गोरखनाथ का पग चिन्ह है और उनकी एक मूर्ति भी है। यहाँ हर साल वैशाख पूर्णिमा को एक उत्सव मनाया जाता है जिसे 'रोट महोत्सव' कहते हैं और यहाँ मेला भी लगता है। गुरू गोरक्ष नाथ जी का एक स्थान उच्चे टीले गोगा मेड़ी,राजस्थान हनुमानगढ़ जिले में भी है।इनकी मढ़ी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नजदीक वेरावल में है। इनके साढ़े बारह पंथ होते हैं।

गोरखनाथ के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

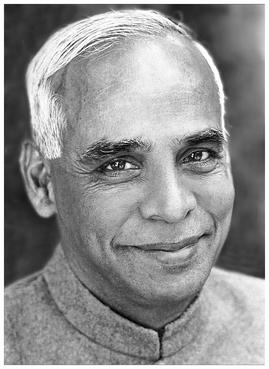

डॉ॰ सर्वपल्ली राधाकृष्णन (तमिल: சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணன்; 5 सितम्बर 1888 – 17 अप्रैल 1975) भारत के प्रथम उप-राष्ट्रपति (1952 - 1962) और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिन्दू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन् 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। उनका जन्मदिन (5 सितम्बर) भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि हैं जिन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति थिरूकुरल का सृजन किया। उन्हें थेवा पुलवर, वल्लुवर और पोयामोड़ी पुलवर जैसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। सभी प्रमुख भारतीय धर्मों के साथ-साथ 19 वीं शताब्दी के ईसाई मिशनरियों ने भी उन्हें गुप्त रूप से प्रेरित (क्रिप्टो-) या मूल रूप से अपनी परंपरा से संबंधित होने का दावा करने की कोशिश की है।

तिरुवल्लुवर के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

धर्मकीर्ति (7वीं सती) भारत के विद्वान एवं भारतीय दार्शनिक तर्कशास्त्र के संस्थापकों में से थे। बौद्ध परमाणुवाद के मूल सिद्धान्तकारों में उनकी गणना की जाती है। वे नालन्दा में कार्यरत थे। सातवीं सदी के बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति को यूरोपीय विचारक इमैनुअल कान्ट कहा जाता है क्योंकि वे कान्ट की ही तरह ही तार्किक थे और विज्ञानबोध को महत्व देते थे। धर्मकीर्ति बौद्ध विज्ञानबोध के सबसे बड़े दार्शनिक दिंनाग के शिष्य थे।

धर्मकीर्ति, प्रमाण के महापण्डित थे। प्रमाणवार्तिक उसका सबसे बड़ा एवं सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसका प्रभाव भारत और तिब्बत के दार्शनिक चिन्तन पर पड़ा। इस पर अनेक भारतीय एवं तिब्बती विद्वानों ने टीका की है। वे योगाचार तथा सौत्रान्तिक सम्प्रदाय से भी सम्बन्धित थे। मीमांसा, न्याय, शैव और जैन सम्प्रदायों पर उनकी रचनाओं का प्रभाव पड़ा।

धर्मकीर्ति के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

मध्वाचार्य, माधवाचार्य विद्यारण्य से भिन्न हैं। माधवाचार्य (1238-1317) भारत में भक्ति आन्दोलन के समय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक थे। वे पूर्णप्रज्ञ व आनन्दतीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। वे तत्ववाद के प्रवर्तक थे जिसे द्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद, वेदान्त की तीन प्रमुख दर्शनों में एक है। मध्वाचार्य को वायु का तृतीय अवतार माना जाता है (हनुमान और भीम क्रमशः प्रथम व द्वितीय अवतार थे)।

मध्वाचार्य कई अर्थों में अपने समय के अग्रदूत थे, वे कई बार प्रचलित रीतियों के विरुद्ध चले गये हैं। उन्होने द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होने द्वैत दर्शन के ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा और अपने वेदांत के व्याख्यान की तार्किक पुष्टि के लिये एक स्वतंत्र ग्रंथ 'अनुव्याख्यान' भी लिखा। श्रीमद्भगवद्गीता और उपनिषदों पर टीकाएँ, महाभारत के तात्पर्य की व्याख्या करनेवाला ग्रंथ महाभारततात्पर्यनिर्णय तथा श्रीमद्भागवतपुराण पर टीका ये इनके अन्य ग्रंथ है। ऋग्वेद के पहले चालीस सूक्तों पर भी एक टीका लिखी और अनेक स्वतंत्र प्रकरणों में अपने मत का प्रतिपादन किया। ऐसा लगता है कि ये अपने मत के समर्थन के लिये प्रस्थानत्रयी की अपेक्षा पुराणों पर अधिक निर्भर हैं।

माधवाचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

विश्वामित्र वैदिक काल के विख्यात ऋषि (योगी) थे। ऋषि विश्वामित्र बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष थे। ऋषि धर्म ग्रहण करने के पूर्व वे बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे ! विश्वमित्र जी को गायत्री मन्त्र का दृष्टांत हुआ। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गाधि थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गाधि के पुत्र थे। विश्वामित्र शब्द विश्व और मित्र से बना है जिसका अर्थ है- सबके साथ मैत्री अथवा प्रेम।

विश्वामित्र के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

याज्ञवल्क्य (ईसापूर्व 7वीं शताब्दी), भारत के वैदिक काल के एक ऋषि तथा दार्शनिक थे। वे वैदिक साहित्य में शुक्ल यजुर्वेद की वाजसेनीय शाखा के द्रष्टा हैं। इनको अपने काल का सर्वोपरि वैदिक ज्ञाता माना जाता है।

याज्ञवल्क्य का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य शतपथ ब्राह्मण की रचना है - बृहदारण्यक उपनिषद जो बहुत महत्वपूर्ण उपनिषद है, इसी का भाग है। इनका काल लगभग 1800-700 ई पू के बीच माना जाता है। इन ग्रंथों में इनको राजा जनक के दरबार में हुए शास्त्रार्थ के लिए जाना जाता है। शास्त्रार्थ और दर्शन की परंपरा में भी इनसे पहले किसी ऋषि का नाम नहीं लिया जा सकता। इनको नेति नेति (यह नहीं, यह भी नहीं) के व्यवहार का प्रवर्तक भी कहा जाता है।

याज्ञवल्क्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

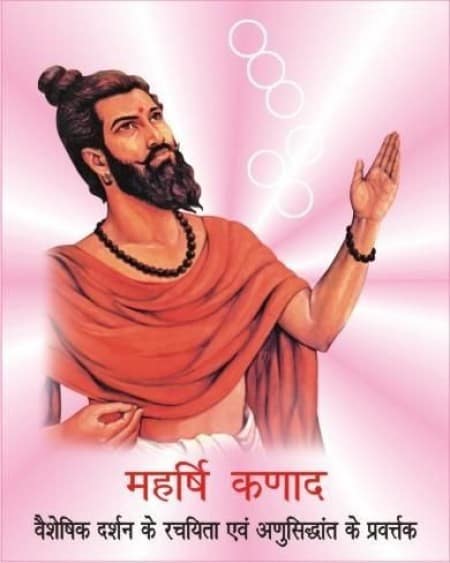

आधुनिक दौर में अणु विज्ञानी जॉन डाल्टन के भी हजारों साल पहले महर्षि कणाद ने यह रहस्य उजागर किया कि द्रव्य के परमाणु होते हैं।

उनके अनासक्त जीवन के बारे में यह रोचक मान्यता भी है कि किसी काम से बाहर जाते तो घर लौटते वक्त रास्तों में पड़ी चीजों या अन्न के कणों को बटोरकर अपना जीवनयापन करते थे। इसीलिए उनका नाम कणाद भी प्रसिद्ध हुआ।

भौतिक जगत की उत्पत्ति सूक्ष्मातिसूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से होती है- इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे।

इसके अलावा महर्षि कणाद ने ही न्यूटन से पूर्व गति के तीन नियम बताए थे।

वेगः निमित्तविशेषात कर्मणो जायते। वेगः निमित्तापेक्षात कर्मणो जायते नियतदिक क्रियाप्रबन्धहेतु। वेगः संयोगविशेषविरोधी॥ वैशेषिक दर्शन

अर्थात् वेग या मोशन (motion) पांचों द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है।

कौन थे महर्षि कणाद ? कणाद ऋषि को उनकी परमाणु आविष्कार के लिए जाना

जाता है।

आज का परमाण्विक सिद्धांत (Atomic Theory) का मूल आधार महर्षि कणाद का

" वैशेषिक दर्शन" ही है.

भारतीय ॠषि कणाद ने सबसे पहले ईश्वरीय कण(आज जिसकी चर्चा लगभग सभी

जगह है।) प्रतिपादन किये थे।

वैशेषिक एक दर्शन है जिसके प्रवर्तक ऋषि कणाद ही हैं।

महर्षि कणाद ने द्वयाणुक (दो अणु वाले) तथा त्रयाणुक की चर्चा की है।

उनका समय छठी शदी ईसापूर्व है। किन्तु कुछ लोग उन्हे दूसरी शताब्दी ईसापूर्व का

मानते हैं। ऐसा विश्वास है कि वे गुजरात के प्रभास क्षेत्र (द्वारका के निकट) में जन्मे थे।

इस वैशेषिक दर्शन का सार है - "पदार्थ का परमाणु सिद्धांत"।

कणाद ऋषि को उनकी परमाणु आविष्कार के लिए जाना जाता है

उन्होंने ही पदार्थ अविभाजित होने वाले सुक्षम्तम कण को परमाणु नाम दिया था।

इस सिद्धांत के अनुसार समस्त वस्तुए परमाणु से बनी हैं।

और कोई भी पदार्थ का जब विभाजन होना समाप्त हो जाता है तो उस अंतिम

अविभाज्य कण को ही परमाणु कहतें हैं।

यह ना तो मुक्त स्थिति में रहता है और ना ही इसे मानवीय नेत्रों से अनुभव किया

जा सकता है। यह शाश्वत और नस्त ना किये जाने वाला तत्व है।

कणाद के अनुसार जितने प्रकार के पदार्थ होते हैं उतने ही प्रकार के परमाणु होते हैं,

प्रत्येक पदार्थ की अपनी ही प्रवृति और गुण होतें है। जो उस परमाणु के वर्ग में आने

वाले पदार्थ के समानहोती है,इसलिए इसे वैशेषिक सूत्र सिद्धांत कहते हैं !

कणाद के एटमिक थ्योरी को तात्कालिक यूनानी दार्शनिकों से कहीं अधिक उन्नत

और प्रमाणिक थी।

अनेक विद्वानों ने धर्म की अनेक परिभाषाएँ दी हैं किन्तु महान भारतीय दार्शनिक

कणाद भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से “सर्वांगीण उन्नति” को ही धर्म मानते हैं।

अपने वैशेषिक दर्शन में वे कहते हैं – “यतो भ्युदयनि:श्रेय स सिद्धि:स धर्म:”

(जिस माध्यम से अभ्युदय अर्थात् भौतिक दृष्टि और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टि से

सभी प्रकार की उन्नति प्राप्त होती है, उसे ही धर्म कहते हैं।)

और अभ्युदय कैसे हो यह बताते हुए महर्षि कणाद कहते हैं –

‘दृष्टानां दृष्ट प्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोगोऽभ्युदयाय‘

(गूढ़ ज्ञान प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष देखने या अन्यों को दिखाने के उद्देश्य से किए गए

प्रयोगों से अभ्युदय का मार्ग प्रशस्त होता है।)

महर्षि कणाद आज के वैज्ञानिकों की भाँति प्रयोगों पर ही जोर देते हैं,वे एक महान

दार्शनिक होते हुए भी प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक भी थे।

उनकी दृष्टि में द्रव्य या पदार्थ धर्म के ही रूप थे।

आइंस्टीन के “सापेक्षता के विशेष सिद्धान्त (special theory of relativity) के

प्रतिपादित होने के पूर्व तक आधुनिक भौतिक शास्त्र द्रव्य और ऊर्जा को अलग अलग

ही मानता था किन्तु महर्षि कणाद ने आरम्भ से ही ऊर्जा को भी द्रव्य की ही संज्ञा दी

थी इसीलिए तो उन्होंने अग्नि याने कि ताप (heat) को तत्व ही कहा था।

कणाद के वैशेषिक दर्शन के अनुसार पदार्थ छः होते हैं-

द्रव्य,गुण, कर्म,सामान्य,विशेष और समवाय।

महर्षि कणाद के दर्शन के अनुसार संसार की प्रत्येक उस वस्तु को जिसका हम अपने

इन्द्रियों के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं को इन्हीं छः वर्गो में रखा जा सकता है।

सर्वप्रथम उन्होंने ही परमाणु की अवधारणा प्रतिपादित करते हुए कहा था कि परमाणु

तत्वों की लघुतम अविभाज्य इकाई होती है जिसमें गुण उपस्थित होते हैं और वह

स्वतन्त्र अवस्था में नहीं रह सकती।

वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि अति सूक्ष्म पदार्थ अर्थात् परमाणु ही जगत के

मूल तत्व हैं।

कणाद कहते हैं कि परमाणु स्वतन्त्र अवस्था में नहीं रह सकते इसलिए सदैव एक दूसरे

से संयुक्त होते रहते हैं,संयुक्त होने के पश्चात् निर्मित पदार्थ का क्षरण होता है और

वह पुनः परमाणु अवस्था को प्राप्त करता है तथा पुनः किसी अन्य परमाणु से संयुक्त

होता है, यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहती है।

एक प्रकार के दो,तीन .. परमाणु संयुक्त होकर क्रमशः ‘द्वयाणुक‘ और ‘त्रयाणुक‘…

का निर्माण करते हैं।

स्पष्ट है कि द्वयाणुक ही आज के रसायनज्ञों का ‘बायनरी मालिक्यूल‘ है।

कणाद का वैशेषिक दर्शन स्पष्ट रूप से तत्वों के रासायनिक बन्धन को दर्शाता है।

महर्षि कणाद ने इन छः वर्गों के अन्तर्गत् आने वाले द्रव्यों के भी अनेक प्रकार बताए हैं।

उनके दर्शन के अनुसार द्रव्य नौ प्रकार के होते हैं –

पृथ्वी, जल,अग्नि,वायु,आकाश,काल,दिशा,आत्मा,परमात्मा और मन।

यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि महर्षि कणाद ने आकाश, काल और

दिशा को हजारों वर्ष पूर्व ही द्रव्य की ही संज्ञा दे दी थी और आज आइंस्टीन के “सापेक्षता

के विशेष सिद्धान्त (special theory of relativity) से भी यही निष्कर्ष निकलता है।

आज आत्मा, परमात्मा और मन के अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता किन्तु

वैशेषिक दर्शन का अध्ययन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा,परमात्मा,

मन इत्यादि को भी ताप,चुम्बकत्व,विद्युत,ध्वनि जैसे ही ऊर्जा के ही रूप ही होने

चाहिए।

इस दिशा में अन्वेषण एवं शोध की अत्यन्त आवश्यकता है।

इस ब्रह्माण्ड में पाए जाने वाले समस्त तत्व आश्चर्यजनक रूप से हमारे शरीर में भी

पाए जाते हैं और यह तथ्य वैशेषिक दर्शन में बताए गए इस बात की पुष्ट है कि

“द्रव्य की दो स्थितियाँ होती हैं

एक आणविक और दूसरी महत्;

आणविक स्थिति सूक्ष्मतम है तथा महत् यानी विशाल व्रह्माण्ड।

ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत के वैज्ञानिकों ने इस तथ्य को ध्यान में रखकर

अपने शरीर को ही प्रयोगशाला का रूप दिया रहा होगा और इस प्रकार से अपने शरीर

का अध्ययन कर के समस्त ब्रह्माण्ड का अध्ययन करने का प्रयास किया रहा होता।

कणाद के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

एकनाथ इश्वरन (दिसम्बर 17, 1910 – अक्टूबर 26, 1999) भारत में जन्मे आध्यात्मिक गुरु, लेख और अनुवादक थे जिन्होंने श्रीमद्भगवद्गीता और उपनिषद् जैसे भारतीय धार्मिक सामग्री को भाषांतरित किया।

वर्ष 1961 में इश्वरण ने उत्तरी कैलिफोर्निया में ब्लू माउंटेन सेंटर ऑफ़ मेडिटेशन और नीलगीरि प्रेस की स्थपाना की। नीलगीरि प्रेस में उनके द्वारा रचित 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हुआ। इश्वरण महात्मा गाँधी से बहुत अधिक प्रभावित थे उनसे वो अपनी युवावस्था में मिले थे। इश्वरण ने ध्यान की एक विधि विकसित की – जिसमें विश्व की बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक परम्पराओं को दिमाग में मूक दोहराव किया जाता है।

एकनाथ इश्वरण के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

भारद्वाज प्राचीन भारतीय ऋषि थे। । चरक संहिता के अनुसार भारद्वाज ने इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान पाया। ऋक्तंत्र के अनुसार वे ब्रह्मा, बृहस्पति एवं इन्द्र के बाद वे चौथे व्याकरण-प्रवक्ता थे। उन्होंने व्याकरण का ज्ञान इन्द्र से प्राप्त किया था (प्राक्तंत्र 1.4) तो महर्षि भृगु ने उन्हें धर्मशास्त्र का उपदेश दिया। तमसा-तट पर क्रौंचवध के समय भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के साथ थे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार भारद्वाज महर्षि वाल्मीकि के शिष्य थे।[कृपया उद्धरण जोड़ें]महर्षि भारद्वाज व्याकरण, आयुर्वेद संहित, धनुर्वेद, राजनीतिशास्त्र, यंत्रसर्वस्व, अर्थशास्त्र, पुराण, शिक्षा आदि पर अनेक ग्रंथों के रचयिता हैं। पर आज यंत्र सर्वस्व तथा शिक्षा ही उपलब्ध हैं। वायुपुराण के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक आयुर्वेद संहिता लिखी थी, जिसके आठ भाग करके अपने शिष्यों को सिखाया था। चरक संहिता के अनुसार उन्होंने आत्रेय पुनर्वसु को कायचिकित्सा का ज्ञान प्रदान किया था।

भारद्वाज ऋषि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

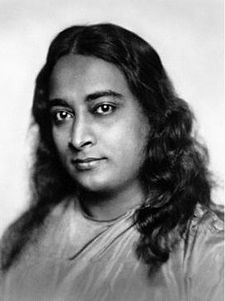

परमहंस योगानन्द (5 जनवरी 1893 – 7 मार्च 1952), बीसवीं सदी के एक आध्यात्मिक गुरू, योगी और संत थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को क्रिया योग उपदेश दिया तथा पूरे विश्व में उसका प्रचार तथा प्रसार किया। योगानंद के अनुसार क्रिया योग ईश्वर से साक्षात्कार की एक प्रभावी विधि है, जिसके पालन से अपने जीवन को संवारा और ईश्वर की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। योगानन्द प्रथम भारतीय गुरु थे जिन्होने अपने जीवन के कार्य को पश्चिम में किया। योगानन्द ने 1920 में अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। संपूर्ण अमेरिका में उन्होंने अनेक यात्रायें की। उन्होंने अपना जीवन व्याख्यान देने, लेखन तथा निरन्तर विश्व व्यापी कार्य को दिशा देने में लगाया। उनकी उत्कृष्ट आध्यात्मिक कृति योगी कथामृत (An Autobiography of a Yogi) की लाखों प्रतिया बिकीं और सर्वदा बिकने वाली आध्यात्मिक आत्मकथा रही हँ।

परमहंस योगानन्द के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

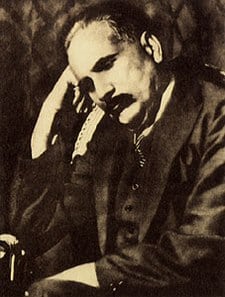

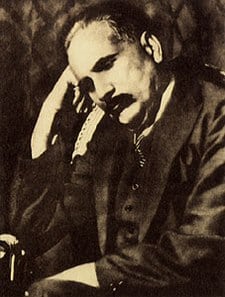

मुहम्मद इक़बाल मसऊदी (जीवन: 9 नवम्बर 1877 – 21 अप्रैल 1938) अविभाजित भारत के प्रसिद्ध कवि, नेता और दार्शनिक थे। उर्दू और फ़ारसी में इनकी शायरी को आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ शायरी में गिना जाता है। इकबाल के दादा सहज सप्रू हिंदू कश्मीरी पंडित थे जो बाद में सिआलकोट आ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं: असरार-ए-ख़ुदी, रुमुज़-ए-बेख़ुदी और बंग-ए-दारा, जिसमें देशभक्तिपूर्ण तराना-ए-हिन्द (सारे जहाँ से अच्छा) शामिल है। फ़ारसी में लिखी इनकी शायरी ईरान और अफ़ग़ानिस्तान में बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ इन्हें इक़बाल-ए-लाहौर कहा जाता है। इन्होंने इस्लाम के धार्मिक और राजनैतिक दर्शन पर काफ़ी लिखा है।

तराना-ए-मिल्ली या समुदाय का गान एक उत्साही कविता है जिसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल मसऊदी ने मुस्लिम उम्माह (इस्लामिक राष्ट्रों) को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इस्लाम में राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं किया गया है। उन्होंने दुनिया में कहीं भी रह रहे सभी मुसलमानों को एक ही राष्ट्र के हिस्से के रूप में मान्यता दी, जिसके नेता मुहम्मद हैं, जो मुसलमानों के पैगंबर है।

मुहम्मद इक़बाल के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

वसुबन्धु बौद्ध नैयायिक थे। वे असंग के कनिष्ठ भ्राता थे। वसुबन्धु पहले हीनयानी वैभाषिकवेत्ता थे, बाद में असंग की प्रेरणा से इन्होंने महायान मत स्वीकार किया था। योगाचार के सिद्धांतों पर इनके अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। ये उच्चकोटि की प्रतिभा से संपन्न महान नैयायिक थे। "तर्कशास्त्र" नामक इनका ग्रंथ बौद्ध न्याय का बेजोड़ ग्रंथ माना जाता है। अपने जीवन का लंबा भाग इन्होंने शाकल, कौशांबी और अयोध्या में बिताया था। ये कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और बालादित्य के समकालिक थे। 490 ई. के लगभग 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हुआ था।

वसुबन्धु के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

कुमारिल भट्ट (लगभग 650 ई) मीमांसा दर्शन के दो प्रधान संप्रदायों में से एक भटसंप्रदाय के संस्थापक थे। उन्होने बौद्ध धर्म को भारत से समूल उखाड़ने के लिए बौद्धिक दिग्विजय का दिव्य अभियान चलाया। कुमारिल भट ने जो आधार तैयार किया उसी पर आदि शंकराचार्य ने विशाल भवन उठाया|

कुमारिल भट्ट असम निवासी भट थे और पहले बौद्ध थे किंतु बाद में धर्म परिवर्तन द्वारा हिन्दू धर्म में उन्होंने प्रवेश किया। तारानाथ उन्हें दक्षिण भारत का निवासी बताते हैं। उनके काल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। किंतु सामान्य रूप से उनका समय ईसा की सातवीं शताब्दी में रखा जा सकता है। वे शंकराचार्य से पहले हुए। वे वाचस्पति मिश्र (850 ई.) के भी पूर्ववर्ती हैं और मंडन मिश्र उनके अनुयायी हैं। कुमारिल भवभूति (620 ई.-680 ई.) के गुरु थे। कुमारिल का यश हर्षवर्धन के अंतिम काल में अच्छी तरह फैल चुका था।

कुमारिल भट्ट के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

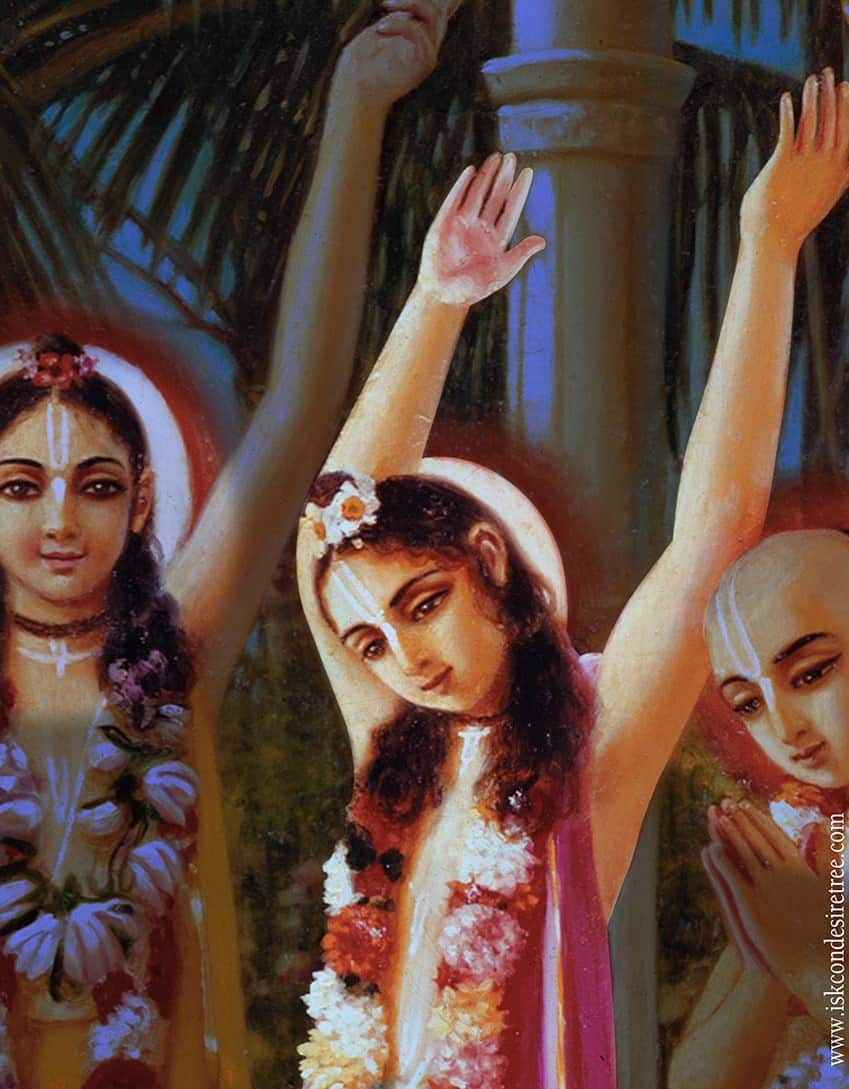

चैतन्य महाप्रभु (18 फरवरी, 1486-1534) वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्तिकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नयी शैली को जन्म दिया तथा राजनैतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू-मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिया, जाति-पांत, ऊंच-नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी तथा विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाया और अपने जीवन का अंतिम भाग वहीं व्यतीत किया। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नाम संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिमी जगत तक में है। यह भी कहा जाता है, कि यदि गौरांग ना होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता। वैष्णव लोग तो इन्हें श्रीकृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं। गौरांग के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें से प्रमुख है श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित चैतन्य चरितामृत। इसके अलावा श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत तथा लोचनदास ठाकुर का चैतन्य मंगल भी हैं।

चैतन्य महाप्रभु के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

बृहस्पति का अनेक जगह उल्लेख मिलता है। ये एक तपस्वी ऋषि थे। इन्हें 'तीक्ष्णशृंग' भी कहा गया है। धनुष बाण और सोने का परशु इनके हथियार थे और ताम्र रंग के घोड़े इनके रथ में जोते जाते थे। बृहस्पति का अत्यंत पराक्रमी बताया जाता है। इन्द्र को पराजित कर इन्होंने उनसे गायों को छुड़ाया था। युद्ध में अजय होने के कारण योद्धा लोग इनकी प्रार्थना करते थे। ये अत्यंत परोपकारी थे जो शुद्धाचारणवाले व्यक्ति को संकटों से छुड़ाते थे। इन्हें गृहपुरोहित भी कहा गया है, इनके बिना यज्ञयाग सफल नहीं होते।

वेदोत्तर साहित्य में बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना गया है। ये अंगिरा ऋषि की सुरूपा नाम की पत्नी से पैदा हुए थे। तारा और शुभा इनकी दो पत्नियाँ थीं। एक बार सोम (चंद्रमा) तारा को उठा ले गया। इस पर बृहस्पति और सोम में युद्ध ठन गया। अंत में ब्रह्मा के हस्तक्षेप करने पर सोम ने बृहस्पति की पत्नी को लौटाया। तारा ने बुध को जन्म दिया जो चंद्रवंशी राजाओं के पूर्वज कहलाये।

देवगुरु बृहस्पति के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

दिङ्नाग ( 480-540 ई.) भारतीय दार्शनिक एवं बौद्ध न्याय के संस्थापकों में से एक। प्रमाणसमुच्चय उनकी प्रसिद्ध रचना है।

दिङ्नाग संस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि थे। वे रामकथा पर आश्रित कुन्दमाला नामक नाटक के रचयिता माने जाते हैं। कुन्दमाला में प्राप्त आन्तरिक प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि कुन्दमाला के रचयिता कवि (दिंनाग) दक्षिण भारत अथवा श्रीलंका के निवासी थे। कुन्दमाला की रचना उत्तररामचरित से पहले हुयी थी। उसमें प्रयुक्त प्राकृत भाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुन्दमाला की रचना पाँचवीं शताब्दी में किसी समय हुयी होगी।

दिङ्नाग के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

गदाधर भट्टाचार्य (1650) नव्य न्याय के यशस्वी नैयायिक थे। वे नवद्वीप के निवासी थे। इन्होंने रघुनाथ की "दीधिति" पर अत्यन्त विसतृत और परिष्कृत टीका की रचना की है जो "गादाधरी" नाम से विख्यात है। व्युत्पत्तिवाद, शक्तिवाद आदि उनके अनेक मौलिक ग्रंथ हैं, जिनसे इनके मौलिक चिंतन की विदग्धता विदित होती है। ये 17 वें शतक में विद्यमान माने जाते हैं।

गदाधर भट्टाचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

श्रीवल्लभाचार्यजी (1479-1531) भक्तिकालीन सगुणधारा की कृष्णभक्ति शाखा के आधारस्तंभ एवं पुष्टिमार्ग (pushtimarg) के प्रणेता थे। उनका प्रादुर्भाव विक्रम संवत् 1535, वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के कांकरवाड ग्रामवासी तैलंग ब्राह्मण श्रीलक्ष्मणभट्टजी की पत्नी इलम्मागारू के गर्भ से हुआ। यह स्थान वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चम्पारण्य है। उन्हें वैश्वानरावतार (अग्नि का अवतार) कहा गया है। वे वेदशास्त्र में पारंगत थे। वर्तमान में इसे वल्लभसम्प्रदाय या पुष्टिमार्ग(pushtimarg) सम्प्रदाय के नाम से जाना जाता है। और वल्लभसम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदाय अन्तर्गत आते हैं।

महाप्रभु वल्लभाचार्य के सम्मान में भारत सरकार ने सन 1977 में एक रुपये मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया था।

श्री वल्लभाचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

नानक (23 अप्रैल 1469 – 2 अक्टूबर 1539) सिखों के प्रथम (आदि )गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें नानक, नानक देव जी, बाबा नानक और नानकशाह नामों से संबोधित करते हैं। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्मसुधारक, समाजसुधारक, कवि, देशभक्त और विश्वबंधु - सभी के गुण समेटे हुए थे।

गुरु नानक के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

66

संजय वेरातिपुत्र (संजय बेलाथिपुत्त)

दीर्घतमस एक प्राचीन ऋषि थे। ऋग्वेद में अपने दार्शनिक छंदों के लिए विख्यात प्राचीन ऋषि थे। उनकी ऋग्वेद की जिनकी दार्शनिक ऋचाएँ प्रसिद्ध हैं। वे ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 140 से लेकर 164 तक के सूक्तों के रचयिता हैं।

दीर्घतमस के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

भर्तृहरि एक महान संस्कृत कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके शतकत्रय (नीतिशतक, शृंगारशतक, वैराग्यशतक) की उपदेशात्मक कहानियाँ भारतीय जनमानस को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रत्येक शतक में सौ-सौ श्लोक हैं। बाद में इन्होंने गुरु गोरखनाथ के शिष्य बनकर वैराग्य धारण कर लिया था इसलिये इनका एक लोकप्रचलित नाम बाबा भरथरी भी है।

भर्तृहरि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

ऋषि आत्रेय, या ऐतरेय पुनर्वसु, ऋषि अत्रि के वंशज थे, जो महान हिंदू ऋषियों में से एक थे, जिनकी सिद्धियाँ पुराणों में विस्तृत हैं। वे तक्षशिला, गांधार के मूल निवासी थे। ऋषि अत्रेय आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान थे और प्रारंभिक आयुर्वेद के छह विद्यालयों की स्थापना उनकी शिक्षाओं के आधार पर की गई थी। उन्हें भेलसंहिता के लेखक होने का श्रेय भी दिया जाता है, जो छठी शताब्दी ई0पू0 की अवधि में लिखी गयी थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने गांधार राज्य के राजा नागनजिता के निजी चिकित्सक के रूप में काम किया था, जिसका उल्लेख महाभारत में मिलता है। चरकसंहिता की मूल सामग्री के लिए भी ऋषि आत्रेय को श्रेय दिया जाता है, जिसे अग्निवेश और चरक द्वारा संहिताबद्ध और संपादित किया गया था। सुरेंद्रनाथ दासगुप्ता के अनुसार, प्राचीन अत्रेय-चरक आयुर्वेद विद्यालय की जड़ें संभवतः अथर्ववेद की अब विलुप्त हो चुकी करणवेद्या शाखा में थीं।

आत्रेय के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

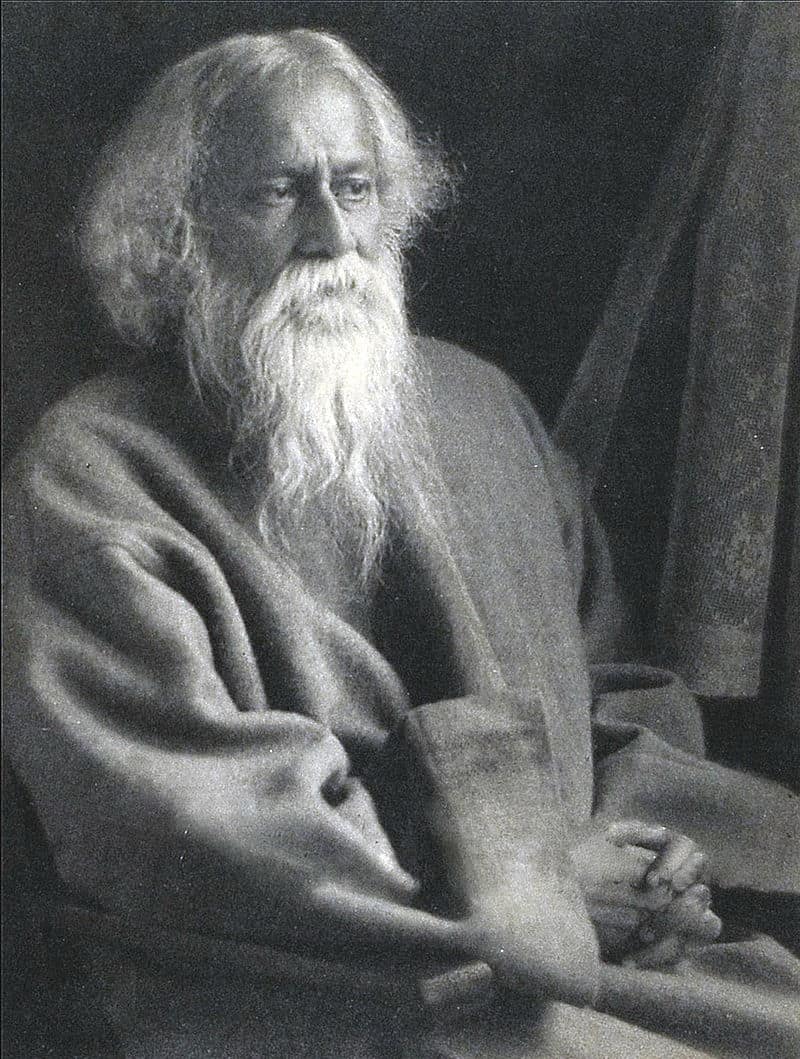

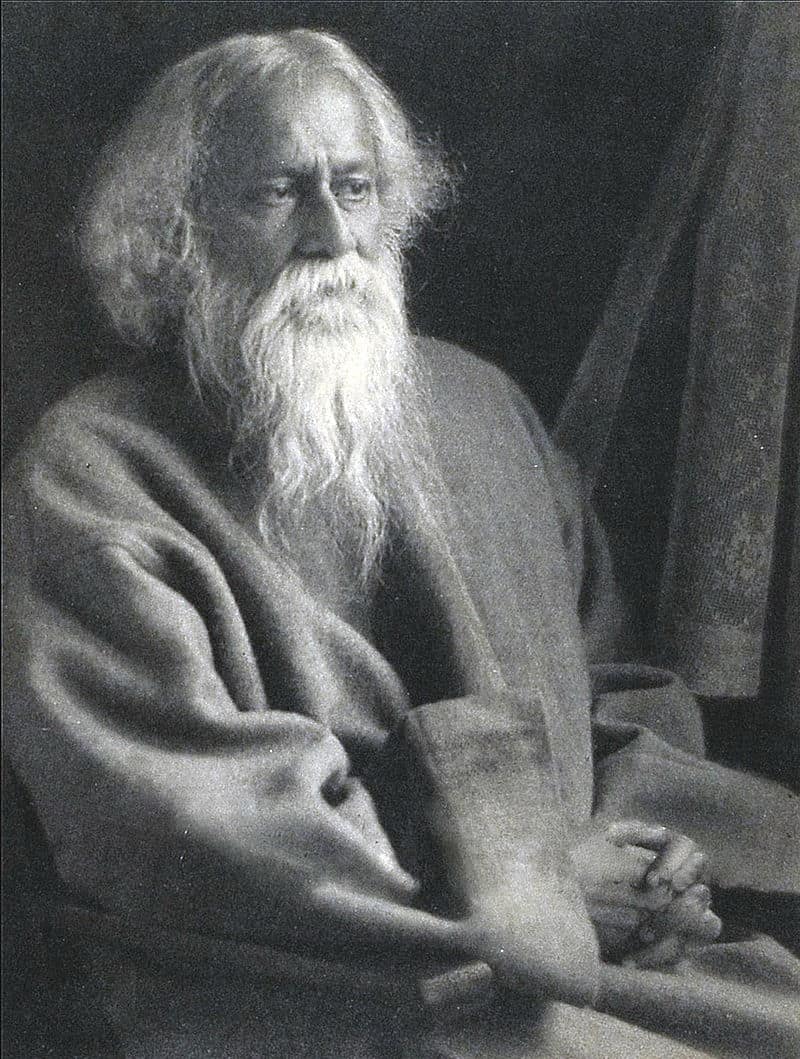

रबीन्द्रनाथ ठाकुर (बांग्ला: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) (7 मई, 1861 – 7 अगस्त, 1941) विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नयी जान फूँकने वाले युगदृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिसकी दो रचनाएँ दो देशों का राष्ट्रगान बनीं - भारत का राष्ट्र-गान 'जन गण मन' और बाँग्लादेश का राष्ट्रीय गान 'आमार सोनार बांङ्ला' गुरुदेव की ही रचनाएँ हैं।

रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

आचार्य आनन्दवर्धन, काव्यशास्त्र में ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हैं। काव्यशास्त्र के ऐतिहासिक पटल पर आचार्य रुद्रट के बाद आचार्य आनन्दवर्धन आते हैं और इनका ग्रंथ ‘ध्वन्यालोक’ काव्य शास्त्र के इतिहास में मील का पत्थर है। आचार्य आनन्दवर्धन कश्मीर के निवासी थे और ये तत्कालीन कश्मीर नरेश अवन्तिवर्मन के समकालीन थे। इस सम्बंध में महाकवि कल्हण ‘राजतरंगिणी’ में लिखते हैं:

मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः। प्रथां रत्नाकराश्चागात् साम्राऽयेऽवन्तिवर्मणः ॥ कश्मीर नरेश अवन्तिवर्मन का राज्यकाल 855 से 884 ई. है। अतएव आचार्य आनन्दवर्धन का काल भी नौवीं शताब्दी मानना चाहिए। इन्होंने पाँच ग्रंथों की रचना की है- विषमबाणलीला, अर्जुनचरित, देवीशतक, तत्वालोक और ध्वन्यालोक।

आचार्य आनन्दवर्धन के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

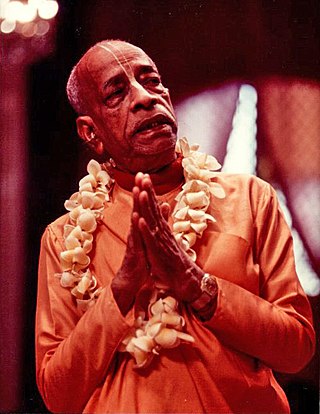

72

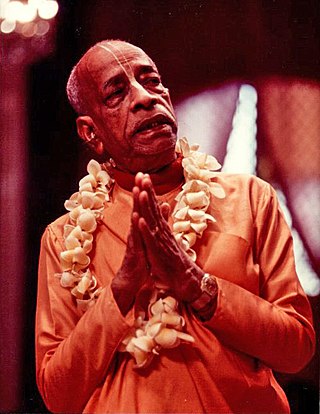

स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद

अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद (1 सितम्बर 1896 – 14 नवम्बर 1977) जिन्हें स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद के नाम से भी जाना जाता है,सनातन हिन्दू धर्म के एक प्रसिद्ध गौडीय वैष्णव गुरु तथा धर्मप्रचारक थे। आज संपूर्ण विश्व की हिन्दु धर्म भगवान श्री कृष्ण और श्रीमदभगवतगीता में जो आस्था है आज समस्त विश्व के करोडों लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी बने हैं उसका श्रेय जाता है अभयचरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद को, इन्होंने वेदान्त कृष्ण-भक्ति और इससे संबंधित क्षेत्रों पर शुद्ध कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक श्री ब्रह्म-मध्व-गौड़ीय संप्रदाय के पूर्वाचार्यों की टीकाओं के प्रचार प्रसार और कृष्णभावना को पश्चिमी जगत में पहुँचाने का काम किया। ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर सरस्वती के शिष्य थे जिन्होंने इनको अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से वैदिक ज्ञान के प्रसार के लिए प्रेरित और उत्साहित किया। इन्होने इस्कॉन (ISKCON) की स्थापना की और कई वैष्णव धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन और संपादन स्वयं किया।

स्वामी श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

ये गोनर्द (संभवता गोंडा जिला) के निवासी थे, बाद में वे काशी में बस गए , इनकी माता का नाम गोणिका था। पतंजलि योगसूत्र के रचनाकार है जो हिन्दुओं के छः दर्शनों (न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त) में से एक है। भारतीय साहित्य में पतंजलि के लिखे हुए 3 मुख्य ग्रन्थ मिलते है। योगसूत्र, अष्टाध्यायी पर भाष्य और आयुर्वेद पर ग्रन्थ। कुछ विद्वानों का मत है कि ये तीनों ग्रन्थ एक ही व्यक्ति ने लिखे, अन्य की धारणा है कि ये विभिन्न व्यक्तियों की कृतियाँ हैं। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखी जिसे महाभाष्य का नाम दिया (महा+भाष्य (समीक्षा, टिप्पणी, विवेचना, आलोचना))। इनका काल कोई 200 ई पू माना जाता है।

पतंजलि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

74

पं श्रीराम शर्मा आचार्य

पण्डित श्रीराम शर्मा आचार्य (20 सितम्बर 1911 - 02 जून 1990) भारत के एक युगदृष्टा मनीषी थे जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना की। उनने अपना जीवन समाज की भलाई तथा सांस्कृतिक व चारित्रिक उत्थान के लिये समर्पित कर दिया। उन्होंने आधुनिक व प्राचीन विज्ञान व धर्म का समन्वय करके आध्यात्मिक नवचेतना को जगाने का कार्य किया ताकि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना किया जा सके। उनका व्यक्तित्व एक साधु पुरुष, आध्यात्म विज्ञानी, योगी, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, लेखक, सुधारक, मनीषी व दृष्टा का समन्वित रूप था।

पं श्रीराम शर्मा आचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

उद्दालक, उपनिषद् युग के श्रेष्ठ तत्ववेत्ताओं में मूर्धन्य चिंतक थे। ये गौतम गोत्रीय अरुणि ऋषि के पुत्र थे और इसीलिए 'आरुणि' के नाम से विशेष प्रख्यात हैं। ये महाभारत में धौम्य ऋषि के शिष्य तथा अपनी एकनिष्ठ गुरुसेवा के निमित्त आदर्श शिष्य बतलाए गए हैं। (महाभारत, आदिपर्व)।

प्रायः माना जाता है कि ग्रीक सन्त थेल्स (76 ईसापूर्व) विज्ञान के अग्रदूत थे। किन्तु प्रसिद्ध इतिहासकार देबीप्रसाद चट्टोपाध्याय ने सिद्ध किया है कि वास्तव में थेल्स नहीं बल्कि उद्दालक प्रथम चिन्तक थे जिन्होने ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयोग की आवश्यकता का प्रतिपादन किया था।

आरुणि (उद्दालक) के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

श्री जीव गोस्वामी (1513-1598), वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा भेजे गए छः षण्गोस्वामी में से एक थे। उनकी गणना गौड़ीय सम्प्रदाय के सबसे महान दार्शनिकों एवं सन्तों में होती है। उन्होने भक्ति योग, वैष्णव वेदान्त आदि पर अनेकों ग्रंथों की रचना की। वे दो महान सन्तों रूप गोस्वामी एवं सनातन गोस्वामी के भतीजे थे।

इनका जन्म श्री वल्लभ अनुपम के यहां 1533 ई0 (तद.1455 शक. भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को हुआ था। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ, ये तीनों भाई नवाब हुसैन शाह के दरबार में उच्च पदासीन थे। इन तीनों में से एक के ही संतान थी, श्री जीव गोस्वामी। बादशाह की सेवाओं के बदले इन लोगों को अच्छा भुगतान होता था, जिसके कारण इनका जीवन अत्यंत सुखमय था। और इनके एकमात्र पुत्र के लिए किसी वस्तु की कमी न थी। श्री जीव के चेहरे पर सुवर्ण आभा थी, इनकी आंखें कमल के समान थीं, व इनके अंग-प्रत्यंग में चमक निकलती थी।

श्री गौर सुदर्शन के रामकेली आने पर श्री जीव को उनके दर्शन हुए, जबकि तब जीव एक छोटे बालक ही थे। तब महाप्रभु ने इनके बारे में भविष्यवाणी की कि यह बालक भविष्य में गौड़ीय संप्रदाय का प्रचारक व गुरु बनेगा। बाद में इनके पिता व चाचाओं ने महाप्रभु के सेवार्थ इनको परिवार में छोड़कर प्रस्थान किया।

श्री जीव गोस्वामी के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

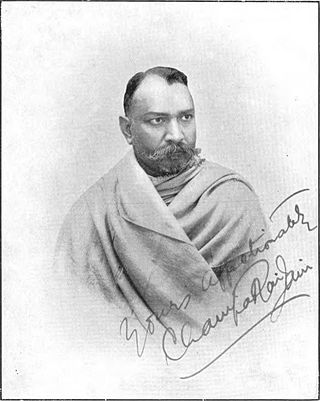

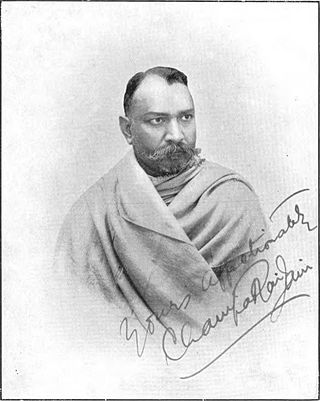

चम्पत राय जैन (1867-1942) 20वीं सदी के एक प्रभावशाली जैन लेखक और तुलनात्मक धर्म के विद्वान थे। उन्होने कई यूरोपी देशों का दौरा किया और जैन धर्म और तुलनात्मक धर्म पर भाषण दिए। इन्हें भारत धर्म मंडल ने "विद्या वरिधि", की सम्मानजनक उपाधि प्रदान की।

चम्पत राय जैन के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

श्रीमद राजचन्द्र, जन्म रायचन्दभाई रावजीभाई मेहता, एक जैन कवि, दार्शनिक और विद्वान थे। उन्हें मुख्यतः उनके जैनधर्म शिक्षण और महात्मा गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है।महात्मा गांधी जी ने अपनी आत्मकथा "सत्य के साथ प्रयोग" में इनका विभिन्न स्थानों पर उल्लेख किया हैं।उन्होंने लिखा कि " मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले आधुनिक पुरुष तीन हैं: रायचंद्र भाई अपने सजीव संपर्क से, टॉलस्टॉय 'वैकुंठ तेरे हृदय में है' नामक अपनी पुस्तक से और रस्किन 'अन्टू दिस लास्ट- सर्वोदय' नामक पुस्तक से "

श्रीमद राजचन्द्र के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

वाल्मीकि, संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं जो आदिकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत मे रामायण की रचना की।महर्षि वाल्मीकि मूलतः ब्राह्मण थे, उनके द्वारा रची रामायण वाल्मीकि रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि राम के जीवन के माध्यम से हमें जीवन के सत्य व कर्तव्य से, परिचित करवाता है।आदिकवि शब्द 'आदि' और 'कवि' के मेल से बना है। 'आदि' का अर्थ होता है 'प्रथम' और 'कवि' का अर्थ होता है 'काव्य का रचयिता'। वाल्मीकि ने संस्कृत के प्रथम महाकाव्य की रचना की थी जो रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम संस्कृत महाकाव्य की रचना करने के कारण वाल्मीकि आदिकवि कहलाये।वाल्मीकि आदिकवि थे ।

वाल्मीकि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

भीमराव रामजी आम्बेडकर (14 अप्रैल, 1891 – 6 दिसंबर, 1956), डॉ॰ बाबासाहब आम्बेडकर नाम से लोकप्रिय, भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, और समाजसुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों (दलितों) से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे।

भीमराव आम्बेडकर के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

पराशर एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि, शास्त्रवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी एवं स्मृतिकार है। येे महर्षि वसिष्ठ के पौत्र, गोत्रप्रवर्तक, वैदिक सूक्तों के द्रष्टा और ग्रंथकार भी हैं। पराशर शर-शय्या पर पड़े भीष्म से मिलने गये थे। परीक्षित् के प्रायोपवेश के समय उपस्थित कई ऋषि-मुनियों में वे भी थे। वे छब्बीसवें द्वापर के व्यास थे। जनमेजय के सर्पयज्ञ में उपस्थित थे।

पराशर ऋषि के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

रैक्व एक तत्वज्ञानी ऋषि थे। वे वायु को सृष्टि का आदिकारण मानते हैं (छांदोग्य, 4-3-1-2)। गाड़ी के नीचे निवास करने के कारण रेक्व 'सयुग्वा' कहलाए (पद्म.उ. 176)। जनश्रुति है कि राजा मृगया के समय दो हंसों के वार्तालाप में इनके पुण्य की प्रशंसा सुन, ढूँढ़ता हुआ आया और इन्हें बहुमूल्य दान देना चाहा परन्तु उसे अस्वीकार कर इन्होने उल्टे उन्हें ही अपनी गाड़ी दान में दे दी। तदनन्तर राजा ने अपनी कन्या तथा एक गाँव (स्कंद पुरान 3-1-26) इन्हें दान में देकर तत्वज्ञान का उपदेश ग्रहण किया।

रैक्व के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

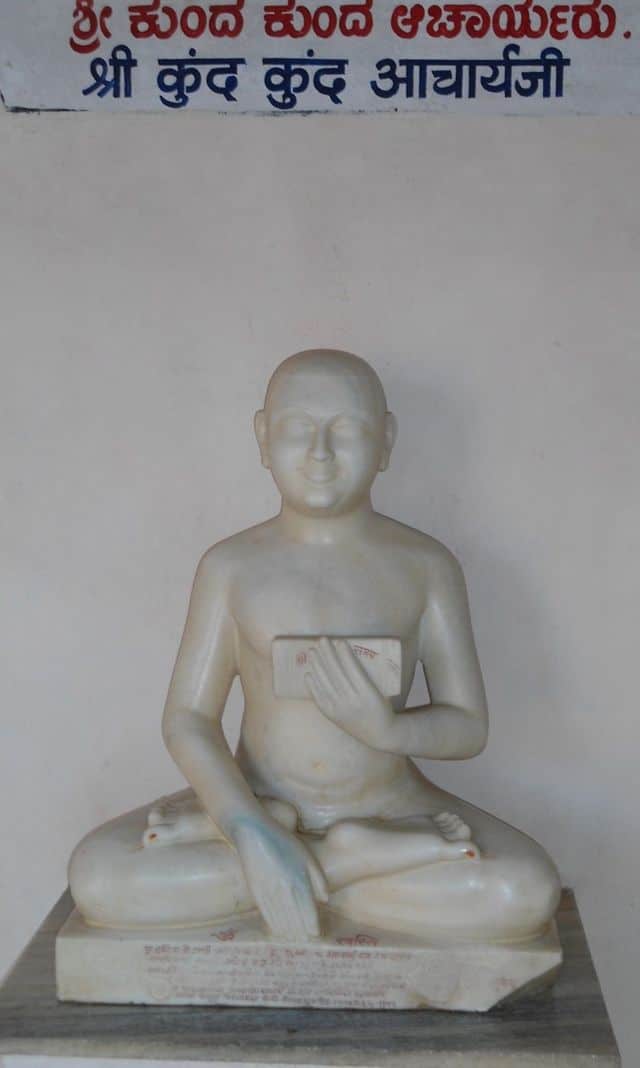

कुंदकुंदाचार्य दिगंबर जैन संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध आचार्य थे। इनका एक अन्य नाम 'कौंडकुंद' भी था। इनके नाम के साथ दक्षिण भारत का कोंडकुंदपुर नामक नगर भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर ए॰ एन॰ उपाध्ये के अनुसार इनका समय पहली शताब्दी ई॰ है परंतु इनके काल के बारे में निश्चयात्मक रूप से कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। श्रवणबेलगोला के शिलालेख संख्या 40 के अनुसार इनका दीक्षाकालीन नाम 'पद्मनंदी' था और सीमंधर स्वामी से उन्हें दिव्यज्ञान प्राप्त हुआ था।

आचार्य कुन्दकुन्द ने 11 वर्ष की उम्र में दिगम्बर मुनि दीक्षा धारण की थी। इनके दीक्षा गुरू का नाम जिनचंद्र था। ये जैन धर्म के प्रकाण्ड विद्वान थे। इनके द्वारा रचित समयसार, नियमसार, प्रवचन, अष्टपाहुड, और पंचास्तिकाय - पंच परमागम ग्रंथ हैं। ये विदेह क्षेत्र भी गए। वहाँ पर इन्होने सीमंधर नाथ की साक्षात दिव्यध्वनि को सुना।

कुन्दकुन्द के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

वररुचि कात्यायन पाणिनीय सूत्रों के प्रसिद्ध वार्तिककार हैं। वररुचि कात्यायन के वार्तिक पाणिनीय व्याकरण के लिए अति महत्वशाली सिद्ध हुए हैं। इन वार्तिकों के बिना पाणिनीय व्याकरण अधूरा सा रहा जाता। वार्तिकों के आधार पर ही पीछे से पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की।

पुरुषोत्तमदेव ने अपने त्रिकांडशेष अभिधानकोश में कात्यायन के ये नाम लिखे हैं - कात्य, पुनर्वसु, मेधाजित् और वररुचि। "कात्य' नाम गोत्रप्रत्यांत है, महाभाष्य में उसका उल्लेख है। पुनर्वसु नाम नक्षत्र संबंधी है, "भाषावृत्ति' में पुनर्वसु को वररुचि का पर्याय कहा गया है। मेधाजित् का कहीं अन्यत्र उल्लेख नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त, कथासरित्सागर और बृहत्कथामंजरी में कात्यायन वररुचि का एक नाम 'श्रुतधर' भी आया है। हेमचंद्र एवं मेदिनी कोशों में भी कात्यायन के "वररुचि' नाम का उल्लेख है।

वररुचि कात्यायन के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

नचिकेता, वैदिक युग के एक तेजस्वी ऋषिबालक थे। इनकी कथा तैतरीय ब्राह्मण (3.11.8) तथा कठोपनिषद् तथा महाभारत में उपलब्ध होती है। उन्होने भौतिक वस्तुओं का परित्याग किया तथा यम से आत्मा और ब्रह्म विषय पर ज्ञान प्राप्त किया।

नचिकेता उद्दालक ऋषि के पुत्र थे जिन्होंने सर्वस्व दक्षिणावाला "विश्वजित्" यज्ञ किया था। कारणवश रुष्ट होकर पिता ने पुत्र को यमलोक में जाने का शाप दिया। नचिकेता ने यम से तीन वर प्राप्त किए जिनमें सें सबसे महत्वपूर्ण वर अध्यात्मविद्या का उपदेश था। नचिकेता का यह आख्यान महाभारत के अनुशासन पर्व में (71 अध्याय) तथा वराह पुराण में भी (193 अ.- 212 अ.) तात्पर्य भेद से उपलब्ध होता है। किसी अवांतर काल में इस आख्यान का विकास नासिकेतोपाख्यान के रूप में हुआ जिसमें मूल वैदिक कथा का विशेष परिवर्तन लक्षित होता है, इसके लघुपाठवाले आख्यान का सदल मिश्र ने हिंदी गद्य में अनुवाद किया था।

वाजश्रवसपुत्र नचिकेता के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

वीरचन्द गाँधी (25 अगस्त 1864 - 7 अगस्त 1901) उन्नीसवीं सदी के एक जैन विद्वान थे, जो शिकागो के उस प्रसिद्ध धर्म-सम्मेलन में जैन-प्रतिनिधि बन कर गए थे जिससे स्वामी विवेकानन्द को ख्याति मिली थी। वीरचन्द गाँधी ने अहिंसा के सिद्धान्त को बहुत महत्वपूर्ण बताया था।

वीरचन्द गाँधी के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

गौड़पाद या गौडपादाचार्य, भारत के एक दार्शनिक थे। उन्होने माण्डूक्यकारिका नामक नामक दार्शनिक ग्रन्थ की रचना की, जिसमें माध्यमिक दर्शन की शब्दावली का प्रयोग करते हुए अद्वैत वेदान्त के सिद्धान्तों की व्याख्या की गयी है। अद्वैत वेदांत की परंपरा में गौड़पादाचार्य को आदि शंकराचार्य के 'परमगुरु' अर्थात् शंकर के गुरु गोविंदपाद के गुरु के रूप में स्मरण किया जाता है।

गौडपादाचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

प्रभाकर बैगा घोघरी (7वीं शताब्दी) भारत के दार्शनिक एवं वैयाकरण थे। वे मीमांसा से सम्बन्धित हैं। उनके गुरु कुमारिल भट्ट थें। एक बार उनसे इनका शास्त्रार्थ हुआ था। इन्होंने गुरु के अभिहितान्वयवाद के विरुद्ध अन्विताभिधानवाद का सिद्धांत रखा। इससे प्रसन्न हो कर गुरु ने इनको भी गुरु की उपाधि दी।शालिकनाथ ने 8वीं शताब्दी में प्रभाकर के ग्रन्थों का भाष्य लिखा।

प्रभाकर के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

उद्योतकर (635 ई.) न्याय दर्शन के आचार्य थे। गौतम के न्यायशास्त्र पर वात्स्यायन का भाष्य था। बौद्ध दार्शनिक दिंनाग ने अपने प्रमाणसमुच्चय में इस भाष्य की बड़ी आलोचना की। उद्योतकर ने वात्स्यायन भाष्य पर वार्तिक लिखकर न्यायशास्त्र की दृष्टि से बौद्धों का खंडन किया। इनके वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र ने तात्पर्यटीका लिखकर बौद्धों के तर्कपंक से उद्योतकर की वाणी का उद्धार किया। सुबन्धु द्वारा रचित वासवदत्ता में उद्योतकर को न्यायदर्शन का उद्धारक बताया गया है।

उद्योतकर के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

भावविवेक या भाव्य (तिब्बती भाषा : slob-dpon bha-vya or skal-ldan/legs-ldan, c.500-c.578), बौद्ध धर्म के माध्यमक शाखा के स्वतंत्रिक परम्परा के संस्थापक दार्शनिक थे। एम्स (Ames 1993: p. 210), का विचार है कि भावविवेक उन प्रथम तर्कशास्त्रियों में से हैं जिन्होने 'प्रयोग-वाक्य' के रूप में विधिवत उपपत्ति (formal syllogism) का प्रयोग किया।

भावविवेक, भाविवेक और भव्य - इन तीनों नामों से ये ख्यात थे । इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना संस्कृत भाषा में की है । दुर्भाग्य से इनकी एक भी मूल रचना सम्प्रति उपलब्ध नहीं है, परन्तु तिब्बती और चीनी भाषा में इनका अनुवाद उपलब्ध है । इनकी चार रचनाएँ उपलब्ध हैं -

(1) माध्यमिककारिका व्याख्या - यह नागाजुर्न के ग्रन्थों की व्याख्या है ।

(2) मध्यहृदयकारिका - माध्यमिक दर्शन पर मौलिक रचना।

(3) मध्यमार्थ संग्रह - तिब्बतीय भाषा में इसका अनुवादमात्र उपलब्ध है ।

(4) हस्तरत्न या करमणि : चीनी भाषा में अनुवादमात्र उपलब्ध । इसमें आत्मा का खण्डन और तथता एवं धर्मता की स्थापना की गई है ।

भावविवेक के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

गंगेश उपाध्याय भारत के 13वी शती के गणितज्ञ एवं नव्य-न्याय दर्शन परम्परा के प्रणेता प्रख्यात नैयायिक थे। उन्होंने वाचस्पति मिश्र (900 - 980) की विचारधारा को बढ़ाया।

अनुमान किया जाता है कि गंगेश उपाध्याय 13वीं शती में हुए थे और मिथिला निवासी थे। नवद्वीप के नैयायिकों का कहना है कि उनका जन्म एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण के घर हुआ था। बालकाल में उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने लिखाने का बहुत प्रयास किया पर जब कोई लाभ न हुआ तो उन्होंने उसे ननिहाल भेज दिया। गंगेश के मामा एक अच्छे विद्वान थे। उनके यहां अनेक शिष्य पढ़ते थे। उनके मामा और उनके शिष्यों ने भी उन्हें पढ़ाने सिखाने की चेष्टा की। पर वे भी असफल रहे। निदान उन्हें हुक्का भरने के काम में लगा दिया गया। इस प्रकार अति दीन भाव से वे कालयापन करते रहे।

गंगेश उपाध्याय के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

महर्षि महेश योगी (जन्म 12 जनवरी 1918 -निधन 5 फरवरी 2008 ) का जन्म 12 जनवरी 1918 को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका गाँव में हुआ था। उनका मूल नाम महेश प्रसाद वर्मा था। उन्होने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की उपाधि अर्जित की। उन्होने तेरह वर्ष तक ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण की। महर्षि महेश योगी ने शंकराचार्य की मौजूदगी में रामेश्वरम में 10 हजार बाल ब्रह्मचारियों को आध्यात्मिक योग और साधना की दीक्षा दी। हिमालय क्षेत्र में दो वर्ष का मौन व्रत करने के बाद सन् 1955 में उन्होने टीएम तकनीक की शिक्षा देना आरम्भ की। सन् 1957 में उनने टीएम आन्दोलन आरम्भ किया और इसके लिये विश्व के विभिन्न भागों का भ्रमण किया। महर्षि महेश योगी द्वारा चलाया गए आंदोलन ने उस समय जोर पकड़ा जब रॉक ग्रुप 'बीटल्स' ने 1968 में उनके आश्रम का दौरा किया। इसके बाद गुरुजी का ट्रेसडेंशल मेडिटेशन अर्थात भावातीत ध्यान पूरी पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। उनके शिष्यों में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी से लेकर आध्यात्मिक गुरू दीपक चोपड़ा तक शामिल रहे।

महर्षि महेश योगी के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

93

कृष्ण चन्द्र भट्टाचार्य

कृष्ण चन्द्र भट्टाचार्य (जन्म: 12 मई, 1875 - मृत्यु: 11 दिसंबर, 1949) कलकत्ता विश्वविद्यालय में दार्शनिक थे, जिन्होंने हिन्दू दर्शन पर अध्ययन किया। कृष्णचन्द्र भट्टाचार्य का जन्म 12 मई, 1875 ई. को सिरामपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। वे बंगाल शिक्षा सेवा से बहाल होकर कई कॉलेजों में व्याख्याता रहे। 1930 में उन्होंने हुगली कॉलेज के स्थानापन्न प्रधानाचार्य के पद पर करते हुए अवकाश ग्रहण किया। अमलनेर के भारतीय दर्शन संस्थान के निदेशक के पद पर भी वे कुछ दिन रहे। 1935 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के पंचम जॉर्ज प्रोफ़ेसर का पद उनको दिया गया।

कृष्ण चन्द्र भट्टाचार्य के बारे मे अधिक पढ़ें

+expand

महर्षि स्वामी दयानन्द सरस्वती (1824-1883) आधुनिक भारत के महान चिन्तक, समाज-सुधारक, तथा आर्य समाज के संस्थापक थे। उनके बचपन का नाम 'मूलशंकर' था। उन्होंने वेदों के प्रचार और आर्यावर्त को स्वंत्रता दिलाने के लिए मुम्बई में आर्यसमाज की स्थापना की। वे एक संन्यासी तथा एक चिन्तक थे। उन्होंने वेदों की सत्ता को सदा सर्वोपरि माना। 'वेदों की ओर लौटो' यह उनका प्रमुख नारा था।

स्वामी दयानन्द ने वेदों का भाष्य किया इसलिए उन्हें 'ऋषि' कहा जाता है क्योंकि 'ऋषयो मन्त्र दृष्टारः' (वेदमन्त्रों के अर्थ का दृष्टा ऋषि होता है)। उन्होने कर्म सिद्धान्त, पुनर्जन्म, ब्रह्मचर्य तथा सन्यास को अपने दर्शन के चार स्तम्भ बनाया। उन्होने ही सबसे पहले 1876 में 'स्वराज्य' का नारा दिया जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया। प्रथम जनगणना के समय स्वामी जी ने आगरा से देश के सभी आर्यसमाजो को यह निर्देश भिजवाया कि 'सब सदस्य अपना धर्म ' सनातन धर्म' लिखवाएं। क्योंकि 'हिंदू' शब्द विदेशियों की देन हैं और 'फारसी भाषा' में इसके अर्थ 'चोर, डाकू' इत्यादि हैं ।